我國個人所得稅受控外國公司反避稅規則研究

受控外國公司(CFC)規則作為國際反避稅規則的一種,是為了打擊本國稅收居民(企業或個人)將全部或部分所得留存境外不匯回境內,從而不繳納或者延期繳納稅款行為的規則。全球范圍內,美國是最早在稅收法律中引入CFC規則的主要經濟體。隨后,德國、新西蘭、日本等國也引入了該規則,并不同程度借鑒了美國的經驗。我國于2007年3月通過的《中華人民共和國企業所得稅法》(以下簡稱《企業所得稅法》)首次在稅收法律層面引入了CFC規則。雖然《企業所得稅法》中CFC規則規定的受控主體為“居民企業”或“居民企業和居民個人”,但僅對控制外國公司的居民企業規定了較為詳細的相關稅務處理,并沒有具體提及控制外國公司的居民個人有關稅務事項。隨著我國融入全球化程度的加深,境外投資主體中的居民個人數量及比例勢必越來越高,應對“通過由居民個人股東控制設立在避稅地或低稅地的公司進行避稅”的方式予以高度關注。2021年3月印發的《關于進一步深化稅收征管改革的意見》特別指出,“落實防止稅基侵蝕和利潤轉移行動計劃,嚴厲打擊國際逃避稅,保護外資企業合法權益,維護我國稅收利益”,更是為完善我國CFC規則在內的國際反避稅規則提出了要求。

近年來,我國深度參與了二十國集團(G20)稅收透明度建設和稅收信息交換等重要議題。2015年12月,我國簽署了《金融賬戶涉稅信息自動交換多邊主管當局間協議》,為與其他國家(地區)間相互交換金融賬戶涉稅信息提供了操作層面的多邊法律工具。該協議由主管當局間協議(MCAA)和統一報告標準(CRS)兩部分組成,前所未有地將稅收居民個人納入其中。CRS實施后,我國稅務主管當局于2018年9月第一次與其他國家(地區)稅務主管當局進行信息交換。目前,我國已經和近百個國家(地區)進行了稅收信息互換。受控外國公司及個人金融賬戶涉稅信息透明度加強,在個人所得稅法律層面設立CFC規則的時機到來。2018年8月,我國修正通過《中華人民共和國個人所得稅法》(以下簡稱《個人所得稅法》),正式在法律層面設立了個人所得稅反避稅規則。CFC規則作為個人所得稅新設定的反避稅規則之一,在立法層面取得了巨大的突破。在此背景下,中國個人所得稅稅制的合規性與公允性將進入一個全新的局面,研究如何進一步細化與完善個人所得稅CFC規則正當其時。

二、我國個人所得稅CFC規則的基本規定及案例分析

(一)個人所得稅CFC規則的基本規定

我國個人所得稅CFC規則出自《個人所得稅法》第8條:“有下列情形之一的,稅務機關有權按照合理方法進行納稅調整:……(二)居民個人控制的,或者居民個人和居民企業共同控制的設立在實際稅負明顯偏低的國家(地區)的企業,無合理經營需要,對應當歸屬于居民個人的利潤不作分配或者減少分配;……稅務機關依照前款規定作出納稅調整,需要補征稅款的,應當補征稅款,并依法加收利息。”

在這里,“實際稅負”與企業所得稅的規定保持一致,是指CFC所在國家(地區)的企業所得稅稅負。“歸屬于居民個人的利潤”本文按照居民個人直接持股比例計算。為推動實施最新修正通過的《個人所得稅法》,2020年2月財政部、稅務總局發布《關于境外所得有關個人所得稅政策的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第3號,以下簡稱“3號公告”),對居民個人境外所得抵免法進行詳細規定,但該公告不涉及境外間接抵免;同時,根據外匯管理部門的管理要求,當前境內居民個人只為直接設立或控制的(第一層)特殊目的公司(Special Purpose Vehicle,SPV)辦理登記。因此,依照上述現實情況,為使信息登記、征收與抵免具有一致性,本文僅對居民個人直接持股情況進行探討。

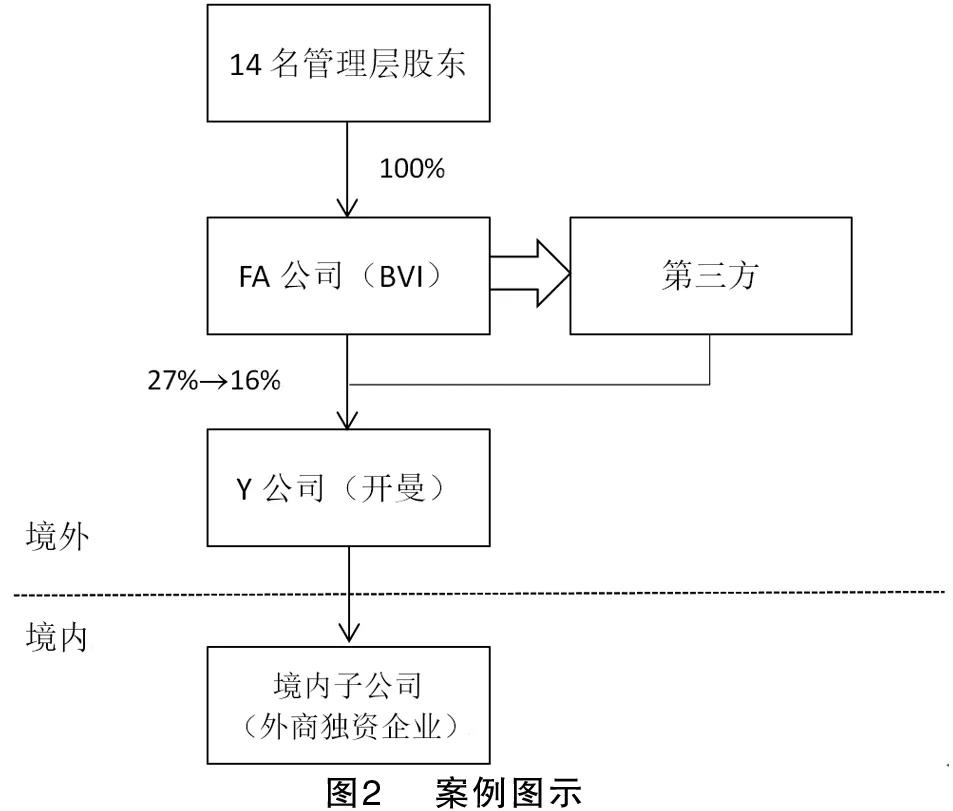

《個人所得稅法》引入CFC規則后,在CRS涉稅信息交換的大背景下,若CFC向居民個人分配的利潤不合理地偏低時,我國稅務機關可依據CFC設立地主管稅務當局交換回的信息進行納稅調整。此外,即使不進行分配,稅務機關可將累積于CFC未向居民個人分配的所得,按居民個人直接持股比例視同分配,對居民個人進行征稅(如圖1所示)。

(二)我國個人所得稅CFC規則反避稅案例分析

為更好地理解個人所得稅CFC規則,本文以一個跨國稅收案例進行分析。

1.案例詳情

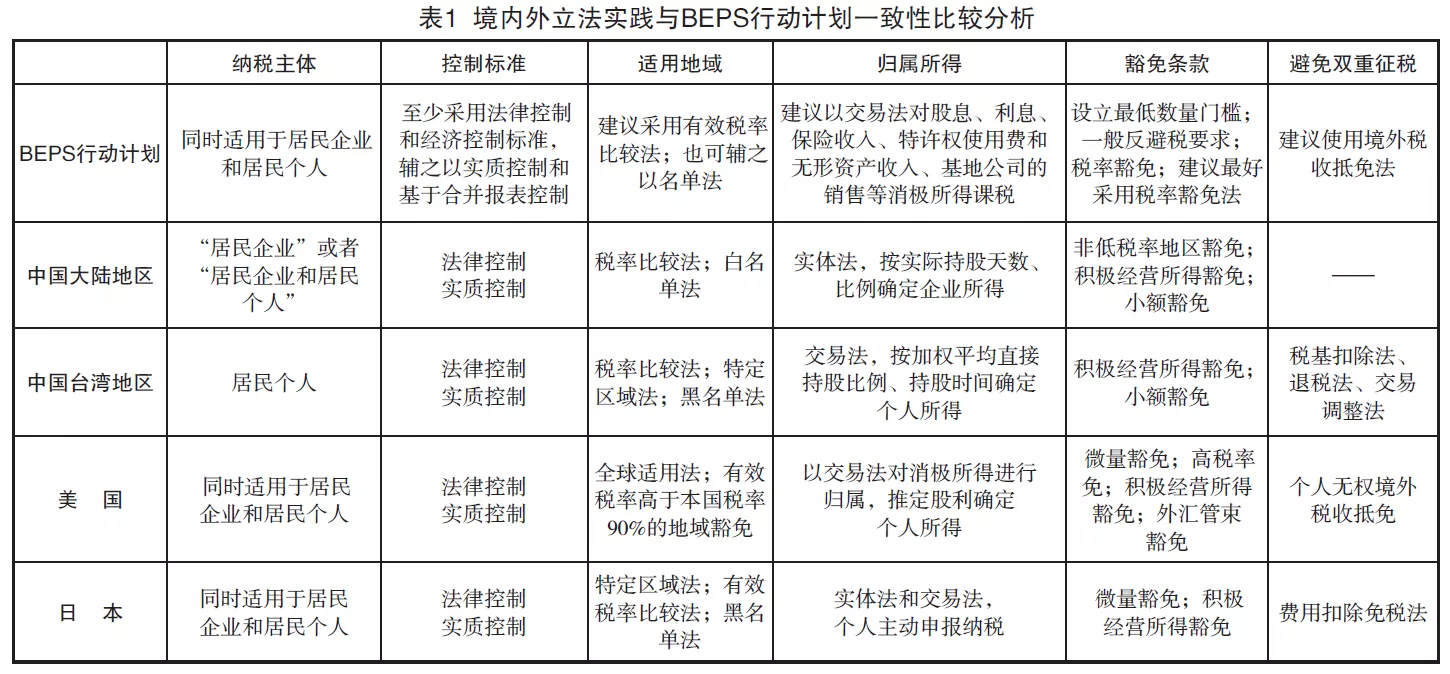

2009年-2010年,14名中國居民個人通過控制(100%持股)注冊在英屬維爾京群島(BVI)市的FA公司,先后兩次總共減持其于開曼群島上市的Y公司(采用紅籌模式上市的境外注冊公司)12200萬股股份(分別為6500萬股、5700萬股),使得FA公司對Y公司持股比例由27%減至16%,總計轉讓獲利逾18億港元(交易結構如圖2所示)。

我國稅務機關就FA公司14名居民股東個人通過BVI減持部分,向公司管理層展開間接轉讓股權調查。稅務機關在證券公司公布的Y公司兩期短期融資券募集說明書中發現,FA公司為特殊目的公司,只用于持股投資,不用于經營,無營業收入。該公司的資產于2010年年底已大為減少,但卻缺失減少部分國內個人所得稅納稅申報情況。隨后,我國稅務機關同企業相關人員進行詳細約談,并對企業相關財務資料進行實地核查,公司管理層堅稱FA公司減持收益部分從未分配給個人。稅務機關無法獲取FA公司資金流證明,調查一度進入僵局。最后,在持續的實地調查中,我國稅務機關發現FA公司的內部報表顯示,2009年、2010年分別有7個、10個股東減持的部分收益已匯回國內,并依法繳納了稅款,這才使得股東個人得以承認,我國稅務機關成功追補稅款24760萬元。

2.爭議焦點

該案的難點在于無法確認減持的利潤是否歸屬于居民個人并分配給境內居民個人。由于當時施行的《個人所得稅法》無CFC規則的規定,如果減持的利潤留存于BVI的FA公司,對于未作分配的利潤將無法直接調整征稅;如果減持的利潤分配至股東個人,則可直接按稅法規定的“股息紅利”所得征收稅率為20%的個人所得稅。若以上案例發生于2019年1月1日之后,在新修正的《個人所得稅法》下,居民個人減持股權獲益后,累積于BVI的FA公司,屬于個人所得稅CFC規則管轄范圍。那么,稅務機關就可結合CRS交換的涉稅信息,可直接對居民個人股東留存于CFC賬戶的所得征收個人所得稅。

3.法理分析

該案主要是通過設立CFC間接轉讓境外股權,并將所得匯集在CFC的賬戶內,從而不向所得來源國履行納稅義務。在當時,《個人所得稅法》無CFC規則的規定,而本案的投資股東為居民個人,企業所得稅相關規則不可直接用于本案例。因此,稅務機關使用了居民管轄權進行征稅——雖然FA公司對Y公司轉讓股權屬于非居民企業間行為,但FA公司的股東居民個人為中國居民納稅人,負有全球所得納稅義務,如果FA公司將減持收益分配到個人,中國稅務機關應行使稅收管轄權。

處理上述案件的關鍵點在于確認居民個人是否通過轉讓FA股份獲得了收益。如今,在CRS涉稅信息交換的大背景下,以上案例發生時,管理層股東個人在減持股權首次收到利潤的當期,我國稅務機關就會收到CFC設立地BVI稅務機關交換回的信息,結合個人所得稅法中CFC規則,對少分配部分進行補征稅款。即使是境外非金融機構,也會進行穿透找到背后的實際控股居民個人進行政府間信息交換。在新修正的《個人所得稅法》下,即使居民個人減持股權獲益后,全部累積于BVI的FA公司,結合CRS交換的涉稅信息以及完備可依的個人所得稅CFC規則,未向股東個人進行分配留存于公司賬戶的所得也會被《個人所得稅法》中CFC規則所規制。

4.案例啟示

新修正的《個人所得稅法》施行后,CFC規則成為了打擊居民個人利用境外公司留滯全部或部分收益逃避繳納稅款的有力武器,也為稅務機關提供了處理案件的法律依據。但是,該規則停留在原則性層面的現狀給實際應用帶來一定阻力。下一步則要解決我國當前《個人所得稅法》下該規則存在的問題。此外,應加強國際稅收情報交換,更全面地掌握我國居民個人和其控制外國公司的境外涉稅信息,發現其避稅安排。

三、現行個人所得稅CFC規則存在的問題

為推動實施新修正的《個人所得稅法》,財政部、國家稅務總局于2018年10月發布《中華人民共和國個人所得稅法實施條例(修訂草案征求意見稿)》(以下簡稱“征求意見稿”),向社會公眾征求意見。該征求意見稿參照《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(以下簡稱《企業所得稅法實施條例》)及相關配套措施,對CFC規則的“控制”“實際稅負明顯偏低”以及居民個人舉證事項進行了解釋及操作說明。但是,最后于當年12月正式通過的《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》(以下簡稱“實施條例”)對征求意見稿中的相關規定進行了大量刪除和修改,只保留利息加收方法的明確解釋,由此可見,我國對待新《個人所得稅法》中反避稅規則的實踐運用較為謹慎。

目前,個人所得稅CFC規則只停留在原則性的規定層面,還存在以下問題:

(一)控制標準界定不清

個人所得稅CFC規則僅適用于本國居民股東對外國公司享有實際上的影響或控制情形。征求意見稿原本參照《特別納稅調整實施辦法(試行)》(國稅發〔2009〕2號,以下簡稱《辦法》)對“控制”進行了界定。一是將控制主體擴大到居民個人,二是對法律控制(同股份控制)和實質控制標準作出了和企業所得稅CFC規則相一致的描述。然而,最終確定的實施條例中刪除了對控制標準的界定。結合《辦法》第77條,“控制”可細分為直接控制、間接控制和經濟控制等情形。在未加以明晰界定的情況下,可能會對該規則的運用帶來不利影響。

(二)避稅地認定不完備

我國個人所得稅CFC規則中“實際稅負明顯偏低的國家(地區)”是對避稅地(又稱避稅港、避稅天堂)的表述。世界各國對避稅地的認定主要有全球適用法(美國)、稅率比較法、名單法和混合法。征求意見稿參照《企業所得稅法實施條例》第118條和《辦法》第76條對“實際稅負明顯偏低”進行相同解釋,即采用稅率比較法,CFC所在國家(地區)有效稅率低于我國企業所得稅法定稅率的50%(即低于12.5%)的表述。然而實施條例刪除了對“實際稅負明顯偏低”的認定。現行《個人所得稅法》對“實際稅負明顯偏低的國家(地區)”未作具體規定,在避稅案件發生時,無法對企業是否設立于避稅地進行認定。

(三)歸屬所得方法不明確

征求意見稿未對歸屬CFC所得以及將其歸屬于個人的方法加以單獨細化,實施條例也沒有對所得進行解釋。對于CFC所得的規定,常用的方法有實體法、交易法以及實體和交易混合法。下一步,若個人所得稅制度中的CFC所得借鑒企業所得稅制度中對收入不加以分類的實體法,勢必會一定程度上打擊個人投資者的積極性;若采用交易法,則要結合我國稅收征管水平,考慮是否能對各項所得進行準確、科學的積極所得與消極所得分類。總體而言,現行個人所得稅CFC規則中歸屬CFC所得模糊,且缺乏科學地將CFC所得歸屬于個人的計算方法。

(四)豁免條款缺失

征求意見稿提出一條免于納稅調整的條款:“居民個人或者居民企業能夠提供資料證明其控制的企業滿足國務院財政、稅務主管部門規定的條件的,可免予納稅調整。”然而這條規定太過于籠統,“滿足條件”具體指哪些條件并未指出,因此最后實施條例中也對該條進行了刪除。豁免條款通常有非低稅區(避稅地)豁免、豁免稅率、微量豁免、積極所得豁免(不以避稅為目的)。現行《個人所得稅法》既未參照企業所得稅稅制提出豁免條款,也沒有設立新的豁免條款,難以確定舉證責任,也不能維護合理經營需要的積極所得。

(五)避免雙重征稅方法未明晰

世界各國一般采用境外間接抵免法,避免企業在CFC規則下被雙重征稅。因為本文探討的范圍為居民個人對境外企業直接持股,不考慮境外企業分層,因此,對于居民個人來說,該方法不適用。但是,居民個人在CFC規則下需要明晰以下問題:居民個人將歸屬于個人所得部分在CFC設立地依法已經進行了納稅,境內也需繳納個人所得稅,該部分對應的境外稅款是否可以進行抵免或者退還;累積于境外的所得長期不進行分配,前期視同分配進行了稅款繳納,那么實際分配時已經繳納稅款所對應的所得是否可以在計算所得稅稅基時扣除;若兩國都使用CFC規則對CFC所得進行管制,那么該部分造成的兩方征稅問題是否可以解決。上述可能產生重復征稅的問題,我國將采取何種方法進行解決尚不明晰。

四、國際經驗借鑒

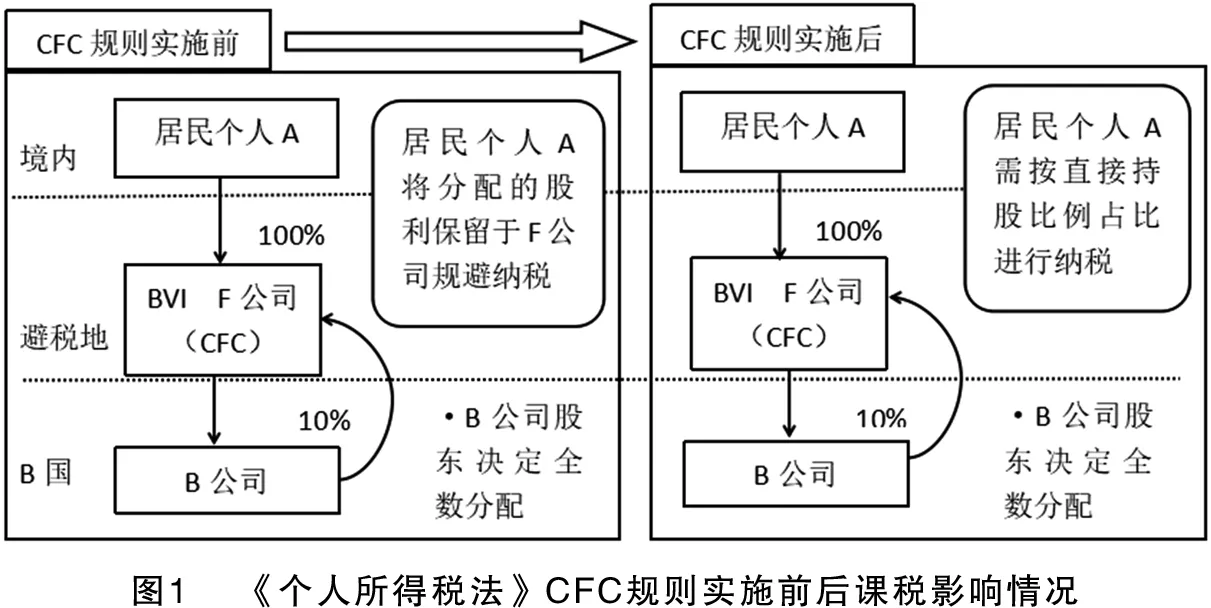

自美國最早立法引入CFC規則后,德國、新西蘭、日本等國也都先后引入CFC規則。目前來看,美國和日本的CFC規則同時適用于居民企業和居民個人。中國臺灣地區在最新反避稅浪潮下也于個人所得稅制度中引入了該規則,且進行細化規定。2015年9月,稅基侵蝕和利潤轉移(BEPS)第3項行動計劃《制定有效的受控外國公司規則》最終報告發布,對CFC規則進行了詳盡的闡述,主要從CFC的定義、豁免條款、防止或消除雙重征稅,以及收入的定義、計算、歸屬六個方面進行政策考量,并為各個國家建立和規范CFC規則體系提供了最佳建議。此外,我國《個人所得稅法》中首次引入CFC規則,是在我國《企業所得稅法》實施CFC規則十余年之后,因此《個人所得稅法》中該規則的完善,要充分考慮與企業所得稅相關規定的銜接,并借鑒企業所得稅反避稅經驗,以便我國在未來建立起統一完善的CFC反避稅規則體系。因此,本文對我國大陸地區《企業所得稅法》、我國臺灣地區“所得基本稅額條例”、美國《國內收入法典》、日本《租稅特別措施法》和BEPS行動計劃中CFC規則的立法實踐經驗進行了總結(見表1)。

五、完善我國個人所得稅CFC規則的建議

本文研究表明,我國個人所得稅CFC規則應盡快進行補充解釋等細化工作,從而提高對居民個人境外收入征稅的確定性。此外,個人所得稅CFC規則的應用要在居民個人境外涉稅信息清晰的前提下才有意義,因此加強國際稅收情報交換是關鍵。值得注意的是,為保持稅制競爭力,在今后規范我國個人所得稅CFC規則過程中,既要考慮自身的特色,又要與企業所得稅中的CFC規則具有連貫性,還要吸收國際先進立法實踐經驗,進而構建起完備的CFC規則體系。

(一)補充解釋控制標準

一方面,個人所得稅CFC規則的“控制”標準可參照企業所得稅所采取的法律控制、實質控制標準;另一方面,也可借鑒BEPS行動計劃的建議,引入經濟控制標準。個人所得稅中法律控制標準不同于企業所得稅,結合我國實際,當前只考慮直接持股比例。同時,針對居民個人人為設計通過分散股權來逃避納稅的情況應引入推定持股規則。具體可參照美國的“自然人推定規則”,進行關聯方(配偶、子女、父母、孫子女、外孫子女在內的直系親屬)股權推定,即將關聯個人直接持有同一CFC的股權,推定至一個自然人,以合并計算單一持股比例,且這種推定只能進行一次,即家庭成員甲將直接持有CFC的股權推定給了家庭成員乙,那么他的股份將不能再推給乙以外的其他家庭成員。

(二)合理認定避稅地

從各國立法實踐和BEPS行動計劃來看,稅率比較法更適合實際操作,因此我國個人所得稅CFC規則也應采用和企業所得稅規定一致的稅率比較法。此外,結合BEPS行動計劃提議,我國還可以輔之以名單法,以簡化稅收征管程序。一方面,參照企業所得稅制度設立“白名單”,并和企業所得稅制度的“白名單”同步調整。另一方面,雖然我國實施CRS以后已經和世界多個國家(地區)進行居民個人涉稅信息交換,但目前全球仍然有一百多個國家(地區)未參與CRS項目,所以應參照國際先進做法,在做好國際合作交流的前提下,將與中國無涉稅信息交換協作、無稅或者低稅地區加入“黑名單”,使這些區域的CFC所得全部受到規制。在制定黑、白名單時,應參考各國稅率變動、稅收優惠等情況綜合考量,并定期更新,使之具有科學性。

(三)明確歸屬所得方法

明確歸屬所得至少要從兩方面進行考慮。一是分配個人的基數,即歸屬CFC的所得。從其他國家實踐來看,交易法被多個國家采用,定義所得的關鍵在于區分每筆交易的所得性質,辨別出“瑕疵所得”即消極所得,具有稅收公平性,CFC所得更為精準和合理,同時也要求更高的稅收征管水平。我國個人所得稅制度中的CFC所得(S),應當劃分消極所得和積極所得,引入交易法。鑒于目前征管水平有限,建議參照BEPS行動計劃,采用兼具交易法和實體法特征的“混合法”。二是計算歸屬個人所得。在將當期CFC所得歸屬于個人所得(Sp)時,借鑒美國和我國臺灣地區好的方法。具體參照美國將一個納稅年度時間天數(TY)、外國公司被認定為CFC的天數(Tcfc)和Tcfc中個人不持有CFC股份的天數(Tf)考慮在內,同時參考中國臺灣地區持有期間加權平均直接持股比例(rp)進行視同分配,加權平均法更具公平性,有利于避免個人在持股期間頻繁變動股權的避稅行為。

計算公式為:Sp=S×(Tcfc-Tf)/TY×rp。

(四)增加豁免條款

《個人所得稅法》不可直接引用《企業所得稅法》中的豁免條款,應當辯證性地加以采用和完善。這主要是因為企業所得稅制度中“積極經營所得豁免”未對“主要積極經營”進行規范,而且“小額豁免”中500萬元經常被居民股東進行分拆利用以逃避規則管制。因此,個人所得稅CFC規則中增加豁免條款,首先可以借鑒《企業所得稅法》中的規定,一方面采用“非低稅區豁免”,這種做法簡單,易于判定;另一方面對“積極經營所得豁免”細化判斷標準。其次,借鑒BEPS行動計劃在該方面的首要建議,采用稅率豁免,即對CFC所在國家(地區)有效稅率進行比較,高于我國法定稅率一定比例的予以豁免。再次,為了鼓勵居民個人對外投資,我國還可增添行業豁免條款,規定高端制造業、高科技產業、現代服務業等國家要求優先發展的產業免于CFC規則的管制,以提升國際競爭力。

(五)避免雙重征稅

為避免雙重征稅,下一步應該結合我國當前《個人所得稅法》中境外稅收抵免法,并參照我國臺灣地區做法提出具體解決方法。建議一是參照中國臺灣地區采用稅基扣除法。以前年度已經適用CFC規則并繳納過稅款對應的CFC所得部分,在實際分配給個人時,可以在計算CFC所得時將不超過當年該CFC所得的部分進行扣除。二是結合我國國情,對歸屬于個人的所得就境外稅法已經繳納了稅款的,適用我國3號公告相關的境外稅收抵免法。居民個人可參照3號公告關于境外稅收抵免方法和申報納稅相關的規定辦理境外稅收抵免。對于兩國都使用CFC規則對CFC所得進行管制的情況,當前各國還無較好解決方法,可通過雙方協商避免雙重征稅。

(六)加強國際稅收情報交換

據經濟合作與發展組織(OECD)統計,截至2019年4月,全球已有150多個國家(地區)承諾實施CRS,我國已經和其中的93個國家(地區)實現了配對。下一步,隨著越來越多國家(地區)承諾加入CRS,我國要繼續加強國際稅收征管合作,積極尋求與更多承諾實施CRS國家(地區)配對進行稅收情報交換,以更好地掌握我國稅收居民的境外涉稅信息。同時,建立居民個人境外涉稅信息平臺,使用多技能、知法律、精業務、會外語、懂數據的復合型高精尖個人所得稅反避稅管理人才對交換回的數據進行整合分析,查找避稅風險點,全方位地規制個人利用CFC進行避稅的行為。(本文為節選,原文刊發于《國際稅收》2021年第7期)

作 者 信 息

唐明(湖南大學經濟與貿易學院)

田王婧(青島西海岸新區財政局)