從最新案例看《外商投資法》過渡期內(nèi)如何破解公司治理“僵局”?

背景

近日,廣東省深圳前海合作區(qū)人民法院審結(jié)一起中外合資企業(yè)的股權(quán)糾紛,判決撤銷被告D公司于2020年3月作出的公司股東會(huì)決議。由于該案涉及到《外商投資法》下5年過渡期內(nèi)的公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整所面臨的現(xiàn)實(shí)問題,因此受到了外商投資企業(yè)的高度重視。

現(xiàn)在,就讓我們來看看該案具體如何,以及可為您或您的企業(yè)帶來何種參考或啟示。

案例概況

原告香港M公司與第三人內(nèi)地R公司合資成立了被告D公司,M公司持股10%,R公司持股90%。M公司與R公司于2014年12月簽訂的合營合同以及D公司的公司章程均載明:D公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)是D公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。2020年1月1日,由于外商投資法已生效,R公司向D公司董事及監(jiān)事發(fā)送關(guān)于召開D公司股東會(huì)的請求函,要求D公司董事會(huì)立即召集D公司股東會(huì),但D公司董事及監(jiān)事均回復(fù)決定不召集公司股東會(huì)。

隨后,R公司以貫徹落實(shí)外商投資法為由自行召開了股東會(huì),并形成D公司股東會(huì)決議,修改了D公司的章程,削減了董事會(huì)的職權(quán),并依據(jù)修改后的章程改選了公司董事。該決議載明:本股東會(huì)決議經(jīng)代表90%表決權(quán)的股東通過。

香港M公司在上述股東會(huì)決議作出后起訴至法院,請求撤銷該股東會(huì)決議。

最終,法院認(rèn)為,D公司于2020年3月形成的股東會(huì)決議違反原公司章程,M公司主張應(yīng)予以撤銷,具有事實(shí)和法律依據(jù),應(yīng)當(dāng)予以支持。

本案關(guān)鍵點(diǎn)

調(diào)整組織形式、組織機(jī)構(gòu)的依據(jù)在本案中,法院審理后認(rèn)為,依照《外商投資法實(shí)施條例》第四十四條第一款規(guī)定,在外商投資法施行后5年內(nèi),可以依照《公司法》《合伙企業(yè)法》等法律的規(guī)定調(diào)整其組織形式、組織機(jī)構(gòu)等,并依法辦理變更登記,也可以繼續(xù)保留原企業(yè)組織形式、組織機(jī)構(gòu)等。

對于這一規(guī)則,本案法院認(rèn)為應(yīng)理解為:如現(xiàn)有外商投資企業(yè)要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)依照《公司法》《合伙企業(yè)法》等法律的規(guī)定調(diào)整企業(yè)組織形式、組織機(jī)構(gòu)等,需要遵循原企業(yè)合營合同約定或企業(yè)章程規(guī)定作出符合相應(yīng)法律規(guī)定的企業(yè)機(jī)關(guān)決議如修訂公司章程等,而非直接依據(jù)《外商投資法》等法律的規(guī)定。盡管中國并非判例法國家,但是,毫無疑問地,本案判決對過渡期的外商投資企業(yè)調(diào)整組織形式、組織機(jī)構(gòu)的依據(jù)所做出的上述理解非常具有參考價(jià)值。

正因?yàn)槿绱耍ㄔ赫J(rèn)為,D公司2020年3月形成的股東會(huì)決議所涉事項(xiàng)依照原公司章程系應(yīng)由董事會(huì)決定,而不屬于股東會(huì)的職權(quán)范圍,從而做出了支持了M公司撤銷股東會(huì)決議的判決。

案例背后

法例變更帶來的“控制權(quán)”博弈我們知道,在很長一段時(shí)間內(nèi),外商投資企業(yè)遵循的是原有的三資企業(yè)法(即《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《外資企業(yè)法》、《中外合作經(jīng)營企業(yè)法》)。

但是,自從2020年1月1日起,全新的《外商投資法》開始施行,并為三資企業(yè)留了5年的過渡期。事實(shí)上,三資企業(yè)法和《外商投資法》及其實(shí)施條例,在公司治理結(jié)構(gòu)上存在比較明顯的差別。

總的來說,三資企業(yè)法下,董事會(huì)或者聯(lián)合管理委員會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu);而在《公司法》下,公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是股東會(huì)或股東大會(huì)。本質(zhì)上來說,公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整,體現(xiàn)的是投資各方在企業(yè)控制權(quán)上的博弈。

事實(shí)上,本案就是外商投資企業(yè)的中外雙方對企業(yè)控制權(quán)的爭奪而引發(fā)的爭議。

可以預(yù)見,隨著和外商投資法接軌的過渡期限來臨日益臨近,不得不對組織形式、組織機(jī)構(gòu)做出調(diào)整的外商投資企業(yè),必將面臨公司內(nèi)部關(guān)鍵權(quán)力和職責(zé)的重新分配。在此過程中,各投資方需要重新協(xié)商外商投資企業(yè)的經(jīng)營合同,更新或修訂公司章程等等。

倘若協(xié)商不成,各行其是,很有可能像本案這樣對簿公堂,而這肯定不是各投資方想看到的結(jié)果。那么,從本案中,您或您外資企業(yè)可以從中學(xué)到些什么呢?

宏Sir觀察

- 透過本案,我們可以看到,司法判決的傾向性比較明顯:過渡期內(nèi)的外商投資企業(yè)對組織形式、組織機(jī)構(gòu)做出調(diào)整時(shí),各投資方需要在原合同和公司章程確定的權(quán)利義務(wù)框架內(nèi)進(jìn)行重新磋商,而不是直接按照現(xiàn)行法律規(guī)定強(qiáng)行變更。

- 在調(diào)整中,外商投資企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)的最大變化將是:從以“人頭決”(即董事或委員一人一票制)為特點(diǎn)“董事會(huì)中心主義”向以“資本決”為特點(diǎn)的“股東會(huì)中心主義”過渡,這是兩種明顯不同的公司治理思路,無疑會(huì)帶來控制權(quán)的全新博弈。

- 我們知道,董事會(huì)中心主義是英美法下的基本公司治理結(jié)構(gòu),比如,香港公司中的董事會(huì)及董事,便是公司治理的中心,股東一般很少直接過問企業(yè)經(jīng)營。對于習(xí)慣了英美法下的外方投資者而言,適應(yīng)起來新變化,可能會(huì)比較不易。

- 特別要提醒的是,根據(jù)《外商投資法實(shí)施條例》第四十四條第一款規(guī)定,自2025年1月1日起,對未依法調(diào)整組織形式、組織機(jī)構(gòu)等并辦理變更登記的現(xiàn)有外商投資企業(yè),市場監(jiān)督管理部門不予辦理其申請的其他登記事項(xiàng),并將相關(guān)情形予以公示。

- 這包含了兩層意思:一層意思是,5年過渡期滿后,若未能完成組織形式、組織機(jī)構(gòu)變更和登記,并不會(huì)對按照原“三資企業(yè)法”設(shè)置的組織形式和組織結(jié)構(gòu)予以強(qiáng)制變更,也即并不自動(dòng)適用《公司法》、《合伙企業(yè)法》等加以調(diào)整。

- 另一層意思是,盡管不會(huì)強(qiáng)制變更,但市場監(jiān)督管理部門將不予辦理外商投資企業(yè)除變更組織形式和組織機(jī)構(gòu)之外的其他登記事項(xiàng),并予以公示,倒逼外資企業(yè)主動(dòng)向市場監(jiān)督管理部門申請變更登記。

- 總而言之,“變化”是必須的,不過是或早或晚罷了,哪怕拖得了5年,也拖不了將來。如今,5年過渡期已經(jīng)過去了2年。對于外商投資企業(yè),特別是中外合資經(jīng)營企業(yè)和中外合作經(jīng)營企業(yè),非常有必要盡快檢視自身公司章程、合資/合作協(xié)議等,作出相應(yīng)調(diào)整和變更。

- 投資各方如果協(xié)商不成,在控制權(quán)變更中陷入僵局時(shí),或可考慮通過股東代表訴訟、股東直接訴訟等方式主張合法權(quán)益,對董事進(jìn)行施壓,“以打促談”,從而促使最終完成組織結(jié)構(gòu)的順利轉(zhuǎn)化。

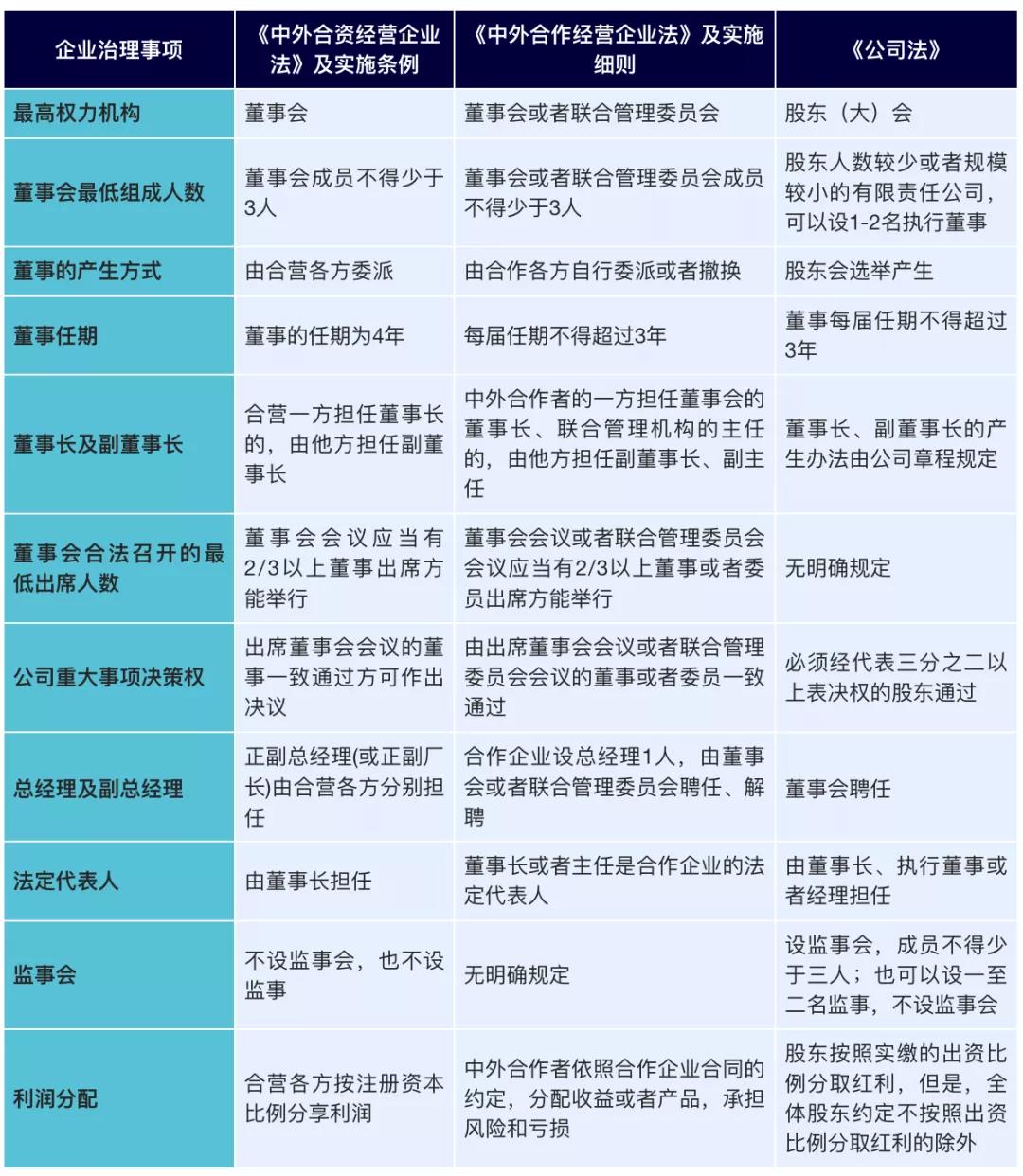

- 最后,鑒于公司制的外商投資企業(yè)已經(jīng)與《公司法》和《外商投資法》要求趨同,現(xiàn)主要附上《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》及實(shí)施條例、《中外合作經(jīng)營企業(yè)法》及實(shí)施細(xì)則以及《公司法》關(guān)于治理機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定,以供參考: