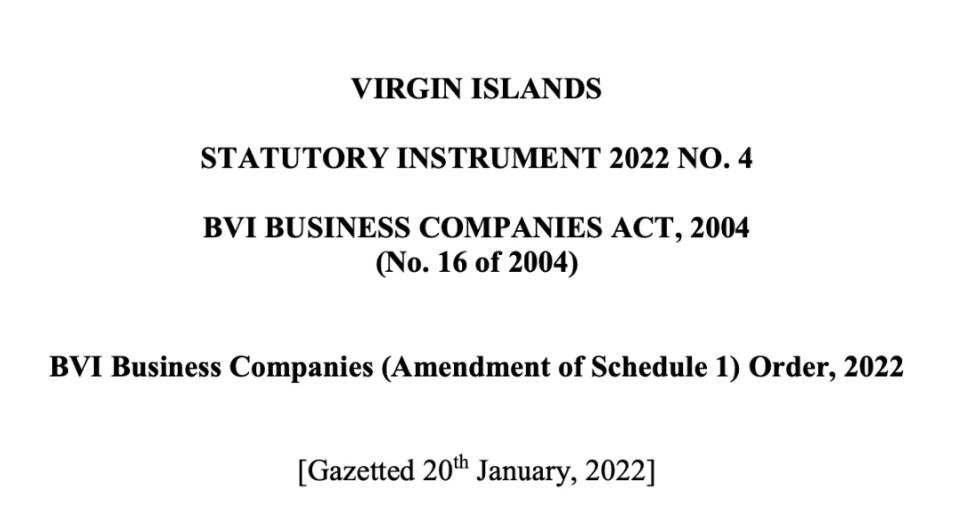

1月21日,BVI金融服務委員會(The BVI Financial Services Commission)發布了「BVI Business Companies (Amendment of Schedule 1) Order,2022」,對BVI公司及在BVI有營運的外國公司的維護費用做出了較大調整。

生效日期

2022年2月1日。

根據BVI Business Companies (Amendment of Schedule 1) Order,自2022年2月1日起,BVI公司的某些文件存檔/年費將會有不同程度的變化,詳情如下:

針對存續所需年費(Annual Fees/Continuation Fees)

| 情況 |

新費用 |

現在費用 |

| 第5(a),5(c),5(e)條指明的授權發行股本不超過5000股之公司 | 500美元 | 1000美元 |

| 第5(a),5(c),5(e)條指明的授權發行股本超過5000股之公司 | 1300美元 | 1500美元 |

| 第5(b),5(d)條指明之公司 | 500美元 | 1000美元 |

| 登記在BVI群島外存續之通知 | 2000美元 | 1100美元 |

注:BVI Business Companies Act 2020 第5條對「公司類型(Types of Company)」做了規定。根據該法案,一家BVI公司可注冊或存續為:

- 5(a) 股份有限公司;

- 5(b) 未授權發行股本的擔保有限公司;

- 5(c) 授權發行股本的擔保有限公司;

- 5(d) 未授權發行股本的無限公司; 或56(e) 授權發行股本的無限公司。

可以看到,BVI公司的維護年費(特別是不在BVI島內從事業務的BVI商業公司),其存續年費降幅較大。

無論授權發行股本是否超過5000股,年費收取均有不同幅度的降低,其中,授權發行股本不超過5000股的BVI公司年費甚至降低了一半,從1000美元將至500美元,對于廣大BVI公司來說,無疑是一個好消息!

針對外國公司費用(Foreign Company Fees)

| 情況 |

新費用 |

現在費用 |

| 一家在BVI群島從事業務的外國公司的公司登記費 | 500美元 | 400美元 |

| 一家在BVI群島從事業務的外國公司的年費 | 500美元 | 400美元 |

| 5月31日或之前未支付年費之罰款 | 應付年費的10% | 40美元 |

| 6月1日或之前未支付年費之罰款 | 應付年費的50% | 200美元 |

相比之下,外國公司在BVI的登記費用,則全面上漲!

不過,對于絕大多數的跨境投資者而言,基本都是用BVI公司在島外的其他司法管轄區營業,因此,外國公司在BVI的登記費用雖然上漲幅度很大,但實際影響卻很小,幾乎可以忽略不計。

宏杰評論

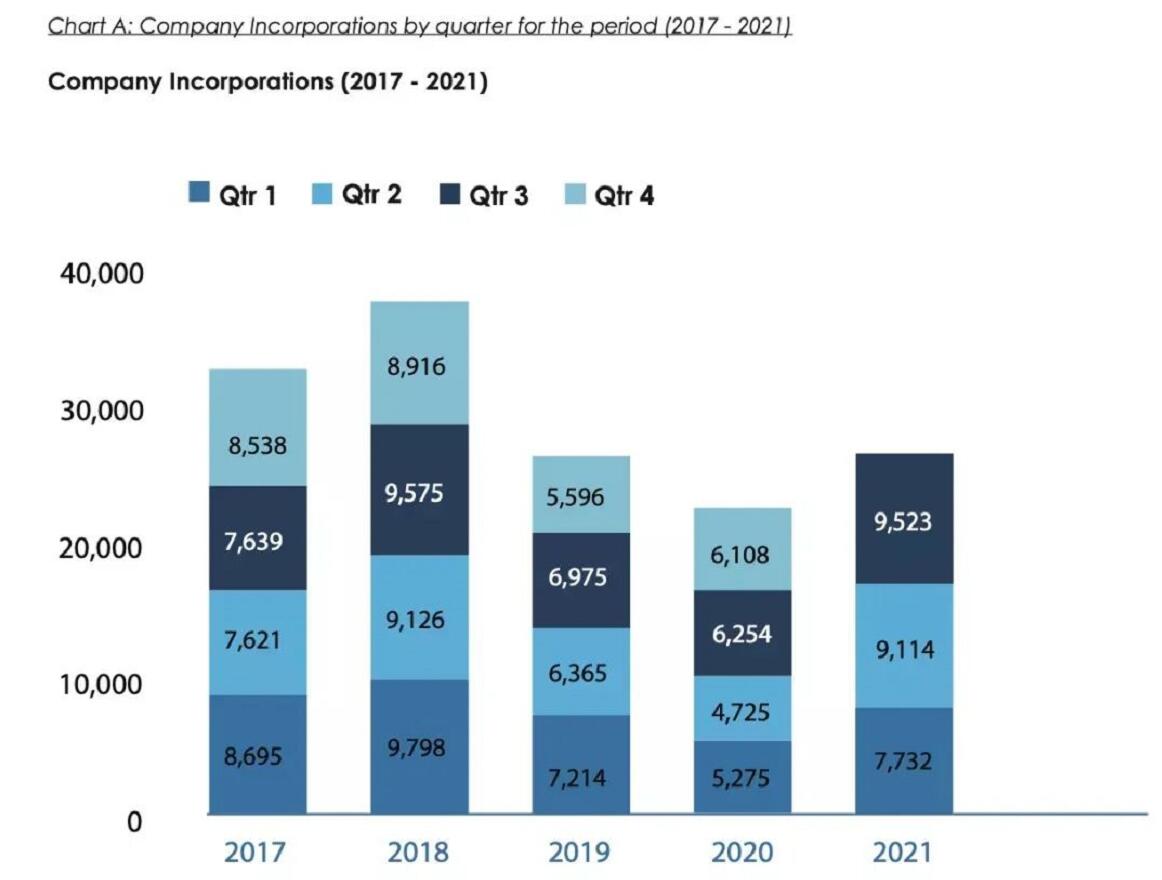

根據BVI公布的第三季度統計數據,2021年前三季度的公司注冊數量為9523家,同比2020年第三季度的6254家增幅高達近35%;即便與今年第二季度的9114家相比,仍然保持了4.49%的增長態勢。

]]>

作者 | 宏Sir

摘要 | 送你一桿稱

一、G7發話

稅率高低,不是你想低就能低

2021年6月5日,七國集團(G7)發表了一份聲明稱,已就稅基侵蝕和利潤轉移(Base Erosion and Profit Shifting,“BEPS”)達成了共識。

在G7所宣稱的“歷史性全球稅收協議”中,主要包括:

1. 大型跨國科技巨頭不僅需要在其總部所在地納稅,還需要在其運營的業務所在國納稅。

2. 以國家為基礎,跨國企業需要被征收最低15%的企業所得稅,以創造公平的競爭環境。

3. 該協議還支持授予各國對利潤率超過10%的企業征收20%及以上稅收的權利。

其中,最重要的是,G7同意通過全球最低稅率確保跨國集團在每一個運營國按照至少15%的稅率支付稅款(“最低稅規則”)。

方塊知識:七國集團(G7)簡介

七國集團(Group of Seven,“G7”),是主要工業國家會晤和討論政策的論壇,成員國包括美國、英國、法國、德國、日本、意大利和加拿大七個發達國家。

20世紀70年代初,第一次石油危機重創西方國家經濟后,在法國倡議下,1975年11月,美、英、德、法、日、意六大工業國成立了六國集團。1976年,加拿大加入,七國集團(簡稱G7)就此誕生。

1997年,俄羅斯的加入使得G7轉變為G8。七國集團成為八國集團(Group-8,“G8”),但是,自2014年來,俄羅斯一度被排斥在外,G8再次成為G7。

二、早有端倪

15%最低稅率是BEPS的一部分

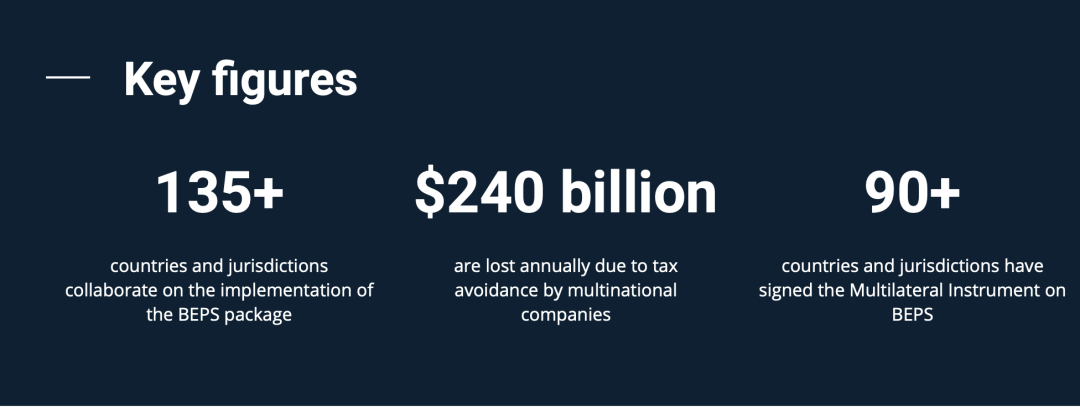

事實上,上述“歷史性全球稅收協議”,并非空穴來風,而是自2012年開始的稅基侵蝕和利潤轉移(BEPS)的一部分。受二十國集團(G20)委托,BEPS由OECD在推動,目前已經有139個包容性框架國家和司法管轄區參與其中。

據OECD統計,由于跨國公司的避稅行為,各國稅務部門每年因此會少收2400億美元稅收。

為了堵上跨國企業利用零稅率或低稅率司法管轄區進行避稅的“漏洞”,OECD在BEPS方面做了一系列的努力,比如:

- 2015年10月,發布了BEPS第1項行動計劃最終報告《應對數字經濟的稅收挑戰》(第1項行動計劃最終報告),對應對其發展帶來的稅收挑戰提出下一步工作建議。

- 2019年5月,發布了“制定應對經濟數字化帶來的稅收挑戰的共識解決方案——工作計劃”(工作計劃)。工作計劃涉及兩個支柱,試圖確定居民國和來源國的稅收管轄權和規則。

- 2020年10月,發布了支柱二藍本報告(“支柱二藍本”)制定的全球最低稅額規則,旨在防止跨國企業將利潤轉移到低稅率的國家,阻止各國破壞性地對公司所得稅進行逐底競爭(race to bottom)。

三、以蘋果公司為例

15%稅率意味著什么?

那么,對于跨國企業來說,15%的全球最低稅率到底意味著什么呢?

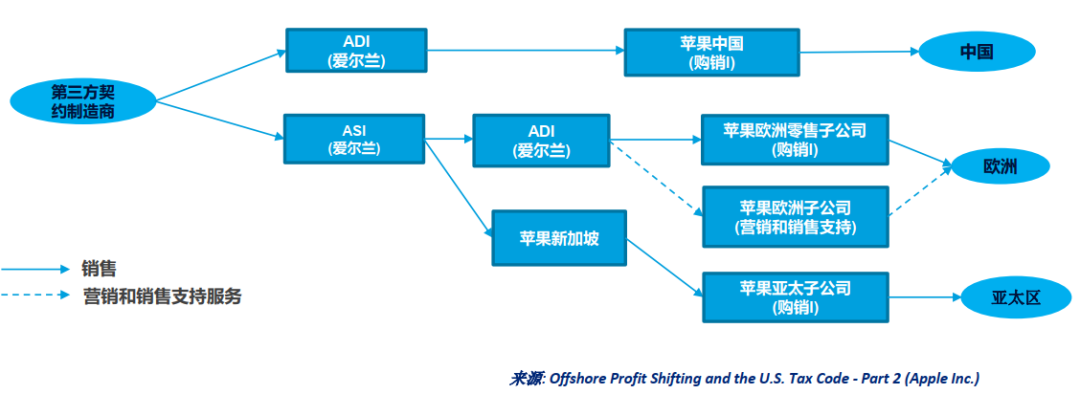

以蘋果公司歷史上進行的稅收籌劃為例,蘋果的愛爾蘭關聯方(“ASI”)負責將產品銷售到歐洲、中東、非洲、印度和亞太區。Apple Inc.(美國)擁有與蘋果產品有關的無形資產在美國的經濟所有權,而通過成本分攤協議由愛爾蘭關聯方ASI 及其母公司Apple Operations Europe Inc. (“AOE”) 擁有無形資產在美國以外地區的經濟所有權。具體如下:

蘋果的上述稅收籌劃經歷了美國和歐盟的多輪質疑仍然存活了下來。但根據G7財長會達成稅收協議,由于ASI在愛爾蘭的實際稅負率遠低于15%,則Apple Inc. 按最低稅規則將可能需要就ASI的利潤按照一定的稅率差在美國補稅。

換句話說,如果一家中國的跨國企業在BVI、開曼群島等地沒有繳納稅收的話,那么其便需要在中國境內補繳至少15%的稅收。

四、對比

全球不同國家/地區企業所得稅一覽

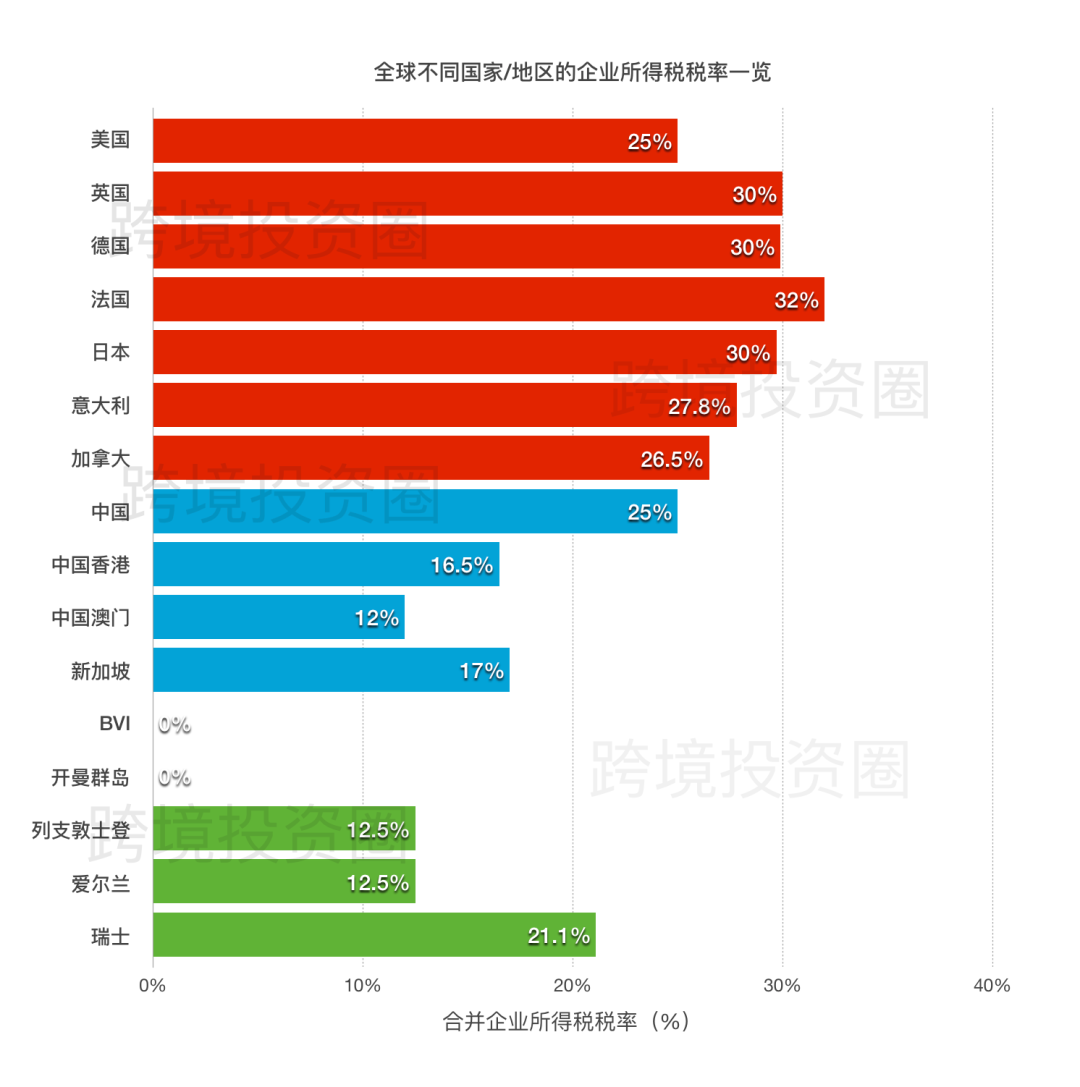

事實上,對于協定最低稅率,無論是G7還是OECD,此前一直有不同的版本傳出,有的國家建議應定為15%,有的國家建議應定為12.5%。

此次G7難得地達成了一致意見,提出將全球最低稅率定為15%,因而被稱為“歷史性的全球稅收協議”,更是有媒體認為BVI、開曼群島等“避稅天堂”將受到重創。真的會如此嗎?

在回答這個問題前,讓我們先看看一些代表性司法管轄區的企業所得稅稅率現狀。

- 數據來源于OECD(2020年)

- 紅色部分為G7,藍色部分為中國、中國香港、中國澳門及新加坡,綠色部分則為傳統的“避稅天堂”。

五、未來影響

歐美、中國和“避稅天堂”各不同

1. 針對G7集團的跨國企業

由此可以看到,G7集團的企業所得稅稅率以美國最低為25,其余都高于25%。考慮到最大型的跨國公司絕大多數都來自G7國家(也就是歐美發達國家),因此,這些國家對于稅收流失的感覺會更加“痛切”一些,那么,推動15%最低全球稅率改革的動力就會更足一些。

來自歐美的大型跨國公司,比如谷歌、蘋果、亞馬遜、Facebook等大型跨國企業,將會受到直接影響。因為,這些跨國公司往往都設計了復雜的跨境架構,通過在愛爾蘭、澤西島、盧森堡等低稅率或零稅率的“避稅天堂”設立公司,將稅負降低到遠遠低于15%的水平。

2. 針對中國、香港、澳門和新加坡的跨國企業

相比之下,上述亞洲各國地區(不含G7成員的日本),以中國25%的企業所得稅稅率為最高。考慮到中國針對高科技企業,一般會給予15%的優惠稅率,因此,跨國企業在中國設立的子公司(特別是數字科技企業)或出海運營的中國跨國企業(如阿里、騰訊、字節跳動、小米、華為等)整體稅負應該是介于15%~25%之間,不太會受到直接沖擊。

其余的,中國香港和新加坡,一個為16.5%,一個為17%,幾乎是和15%的全球最低稅率“擦肩而過”。因此,香港公司和新加坡公司應該不用過于擔心。但是,中國澳門可能會受到一定的影響,因為其企業所得稅稅率只有12%,比眾矢之的的「愛爾蘭」稅率還低——愛爾蘭企業所得稅稅率為12.5%!

3. 針對傳統的“避稅天堂”的跨國企業

至于傳統的“避稅天堂”,除了瑞士的稅率(21.1%)在15%紅線之上外,BVI、開曼群島、列支敦士登、愛爾蘭的企業所得稅稅率是典型的低稅率或零稅率。因此,注冊在這些司法管轄區的公司會非常容易受到此次稅改的直接沖擊。

由此我們也可以看出,瑞士和其他避稅天堂的顯著區別并不在于當地的稅負高低,而在于其無與倫比的“私隱性”。當然,由于美國在過去數年對瑞銀等金融機構的大力打壓,瑞士私人銀行的傳統優勢有所降低,但短期內仍會對全球投資者保有一定的吸引力。

六、宏Sir觀點

? 可以看到,此次15%全球最低稅率由G7提出,而作為世界第二經濟體的中國并沒有參與其中,曾經的G8成員俄羅斯也被排除在外。可以說,這是又一次由歐美發達國家主導的稅收新秩序。

? 如今,中國與歐美(尤其是美國)發達國家在全球范圍內的競爭加劇,天下大同的全球化時代正無可挽回地遠去。疫情下,國與國之間隔閡加劇,全球經濟復蘇乏力。G7攜手推出15%全球最低稅率,怎么看都有點在稅收領域“先下手為強”的意味。

? 對于中國而言,雖然在經濟、科技、貿易和服務等領域都有較大發展,甚至給人以“崛起”之勢。但在全球標準(或者說游戲規則)制定上仍然參與有限。此次的15%全球最低稅率如此,此前的新疆棉花標準同樣如此。我們往往只能被動應對。前方,仍長路漫漫。

? 不過,G7會議達成的稅收協議只是框架協議,并未公布具體實施路徑。考慮到139個國家或地區的企業所得稅稅率各不相同,因此,其必然還需進一步的協商并轉化為國內法后,才能進入實際操作階段。

? 盡管如此,對于跨國企業而言,非常有必要持續關注數字經濟規則的變化,特別是全球最低稅規則對其海外持股架構及境內外關聯交易安排的持續影響。對此,如有任何進展,我們也會第一時間與您分享。

? 事實上,我們一直關注BEPS及跨境稅收籌劃。此前,我們曾在《一文讀懂跨國企業轉讓定價中的CBC報告及最新交換關系》中對BEPS中的CBC報告有過案例分享。如您感興趣,可以點擊鏈接了解更多。

? 除了全球最低稅率和CBC報告,BEPS中還包括轉移定價、稅收協定簽訂、稅收信息透明和交換、經濟實質等等。針對跨境投資中的類似問題,“跨境投資圈”曾推出了一系列的文章進行報道和分析。

? 不久的將來,我們將會把2020年間在“跨境投資圈”發布的部分重點文章結集成《跨境投資實務與操作指南》(擬)一書,以與更多的律師、會計師、投資者分享我們的觀察和思考。敬請關注。

聲明:本文版權歸【跨境投資圈】(ID:manivest1987)作者所有,離岸快車網(http://www.lxbsy.com)已獲得授權轉載。未經授權,任何機構或個人不得轉載、摘編或以其他形式使用和傳播。

]]> 作者 | 宏Sir

作者 | 宏Sir摘要 | 風險較大,謹慎為之

一、優勢喪失,注冊BVI公司的人越來越少

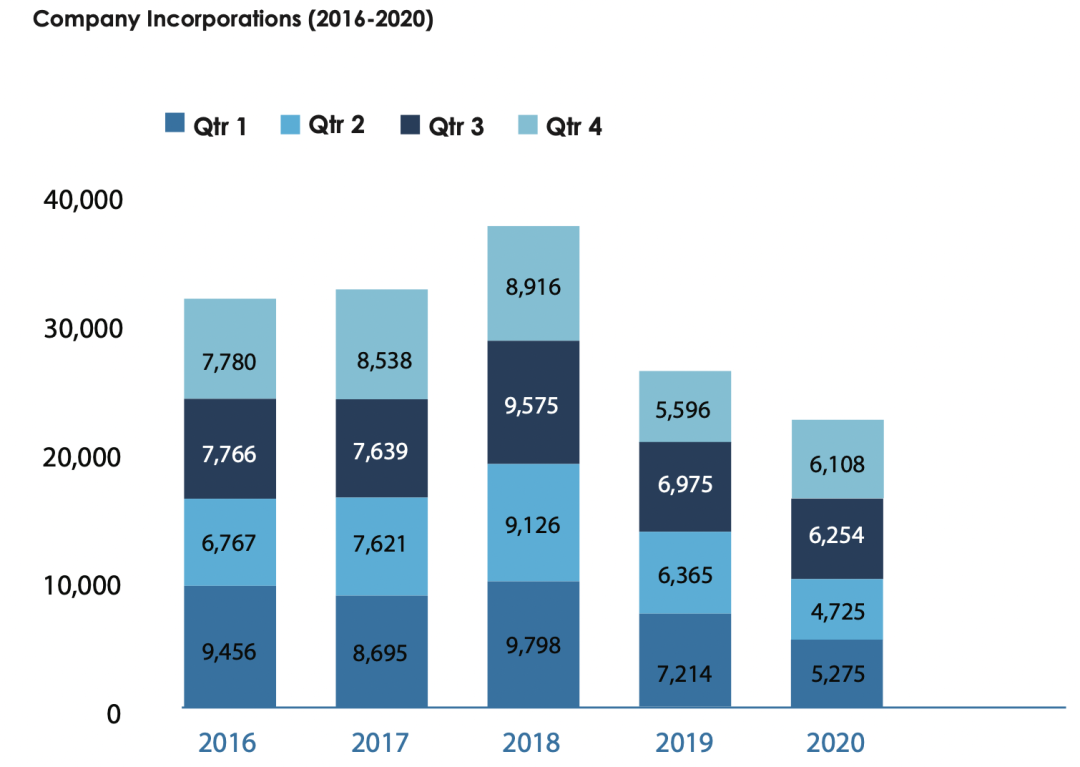

4月14日,BVI金融管理局(Financial Services Commission,“FSC”)公布了2020年公司注冊方面的統計數據。

數據顯示(如下圖),BVI商業公司在2020年的注冊數量總計22,362家,創下2016-2020近五年來的“歷史新低”。特別地,相比2018年新設公司高達37,415家,2020年新設BVI公司的數量更是降幅高達40%!!!

從上圖我們還可以看出,盡管2018年BVI公司新設成績驕人,但接下來的2019年和2020年,出現了連續兩年的下滑,且較前三年持續下滑,似乎勢不可擋。為什么?

從上圖我們還可以看出,盡管2018年BVI公司新設成績驕人,但接下來的2019年和2020年,出現了連續兩年的下滑,且較前三年持續下滑,似乎勢不可擋。為什么?

一個重要的原因是,自2019年開始,BVI開始實施《經濟實質法案》,要求BVI公司滿足經濟實質并確定稅收居民身份,從而導致合規成本和稅務成本激增,傳統優勢盡失。

(重要提醒:BVI公司被剔除注冊(Strike off)后,仍需滿足經濟實質法要求)

此外,新冠疫情病毒肆虐,全球經濟遇冷,更是讓BVI公司雪上加霜,因此才會出現日子難過,數據“一年不如一年”的境況。

二、BVI公司不好用了,不能任由被Strike off

事實上,不僅BVI公司的新設遭遇“滑鐵盧”,不少已有的BVI公司也因受到《經濟實質法案》的較大沖擊,而不得不考慮解散,甚至有些人想“一棄了之”,任由公司注冊官將其剔除注冊(Strike off)。

近來,我們陸續接到一些客戶該等咨詢。對此,我們的回復是:您可以選擇讓您的BVI公司被剔除注冊,但是,考慮風險較大,我們不建議您這樣做!

這是因為,剔除注冊對公司的解散不徹底:任何BVI公司被公司注冊官剔除公司登記冊,并不影響其公司股東、董事、經理和高級職員的責任,該等責任如同公司沒有被解散一樣繼續存在,并可以強制執行。

那么,剔除注冊和清算有何區別?剔除注冊后,BVI公司是否就不用滿足經濟實質要求了呢?剔除注冊的法律后果和風險何在?

接下來,就讓我們來告訴您上面“靈魂三連問”的答案。

三、大不同:剔除注冊和清算的差別

根據《BVI公司法》第213條,當地公司注冊官可根據以下方式把BVI公司剔除注冊:

(1)不繳年費或未能于限期前繳納當地政府的罰款,這是最為直接的方式。

(2)未能根據BVI公司法的要求,呈交報表及法例所要求的文件。

(3)未能委任注冊代理人/當地代理人。(除了被剔除注冊,未委任注冊代理人的公司還會被處罰。)

(4)當地公司注冊官認為該公司已經不經營任何業務。

值得注意的是,公司仍在運營、甚至仍有資產和負債也可能被剔除注冊。但公司注冊官一般不會輕易為之,如有必須,其會向BVI金融服務管理局(Financial Services Commission)尋求進一步調查后,才會做出該等剔除注冊。

四、風險很大:被剔除注冊的法律后果

BVI公司被剔除注冊并非“被解散”(Dissolved),其法律主體資格仍然存在。根據《BVI公司法》第215條及相關修訂法例,當一家BVI公司被注冊官剔除注冊后,其公司董事、股東和清算人或接盤人:

- 不得提起法律訴訟;

- 不得進行營業;

- 不得以任何形式處理公司資產;

- 不得就任何法律訴訟應訴;

- 不得以公司名義提出申索或就任何權利提出申索;

- 不得以任何形式處理公司事宜。

需要明確的是,一家BVI公司被注冊官剔除注冊后,其法定權利被“封凍”起來,但并不代表其法定義務隨之消失。相反,其須繼續履行其法定責任,該等責任及于公司股東、董事、高級管理人員或其代理。

剔除注冊后,由于BVI公司的主體資格仍然存在,將會存在以下【法律風險】:

(1)BVI公司直到被徹底解散前,剔除注冊的BVI公司,仍然須滿足經濟實質要求。

(2)BVI公司存續期間所進行的經營如有任何債權債務糾紛,相關利害當事人隨時有權主張啟動公司并追溯。

(3)如BVI公司有銀行開戶,銀行將會對BVI公司的股東董事和最終受益人加入信用不良記錄, 會影響日后開戶。

(4)日后如有惡意第三人以上述BVI公司名義進行不正當操作經營(如以上述BVI公司名義對外簽約),將須由該BVI公司的董事和最終受益人對外承擔法律后果。

(5)被BVI當地政府會加入信用不良記錄,可能影響日后成立BVI公司。

五、最新動態:剔除注冊狀態下的BVI公司或面臨更高信息存檔要求

同樣在近日,BVI金融管理局也發布了針對《BVI公司法》修訂的咨詢意見(“咨詢意見”),對處于剔除注冊狀態下的BVI公司,擬將提出更高的信息存檔要求。

我們知道,根據《BVI公司法》第96條,BVI公司的股東名冊(或副本)須交由注冊代理存檔;任何變更,須在變更發生后15日內進行更新。

現行《BVI公司法》沒有對處于剔除注冊狀態下的BVI公司信息存檔做出特別規定。

但是,咨詢意見中提出:處于撤銷注冊過程中的BVI公司,由于其仍然具有法律人格,因此股東和任何股權相關的信息都有必要按照規定及時更新。同樣地,由公司注冊處保管的董事名冊,也應在被剔除注冊完成前及時通知公司注冊處進行更新。

也就是說,無論是在剔除注冊前還是剔除注冊后,BVI公司都有及時通知并確保信息更新的義務,從而保證相關信息可以被有效交換。

BVI政府擬將修改《商業公司法案》第215條,來反映該等新要求。對此,同樣應引起重視。

六、宏Sir觀點

? 由此可見,在解散一家BVI公司時,需要慎重考慮選擇“剔除注冊”還是“清算”,二者法律責任不同,法律風險更是迥異。相對而言,剔除注冊的法律風險更高。

? 綜合考慮,如不想要BVI公司、開曼公司等離岸公司了,切勿“一棄了之”,盡量通過清算的方式將其結束,避免為公司、股東、董事、公司高級職員甚至代理留下法律“后遺癥”。

? 其中,BVI公司經濟實質法案申報一定要做,剔除注冊并不能免除BVI公司經濟實質的存檔合規要求,無論是BVI公司還是其代理都須認真對待,切不可粗心大意。

? 特別是對那些仍然要在BVI設立新公司的客戶來說,可能會被BVI政府列入信用不良名單,影響新BVI公司的注冊設立。

聲明:本文版權歸頂部作者所有,離岸快車已獲得授權轉載。未經授權,任何機構或個人不得轉載、摘編或以其他形式使用和傳播。

摘要 | 五龍電動車一案,讓“改變”發生

作者 | 宏Sir

一、后疫情時期,大批跨境企業進行清盤重組

后新冠疫情時期,全球經濟增速放緩;與此同時,大國間摩擦劇增,跨境投資不確定性加大。在此大背景下,一些企業紛紛進入架構調整,甚至清盤(即liquidation,中國內地叫清算,香港叫清盤)程序。

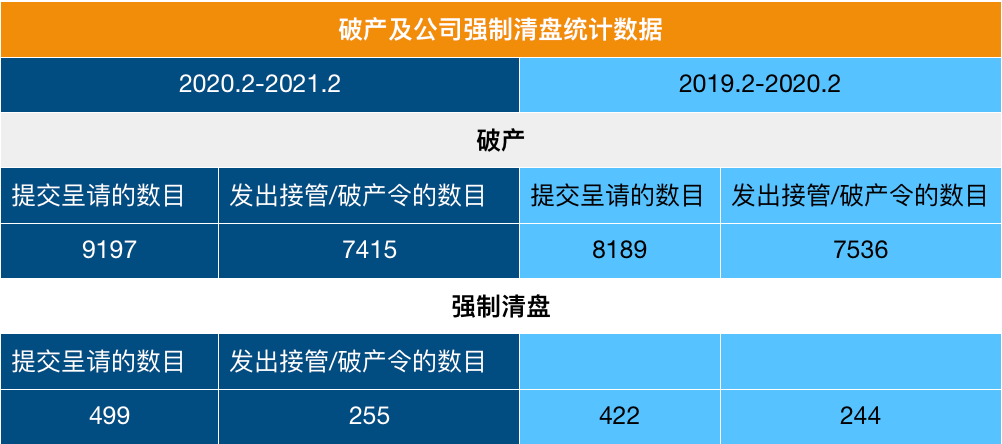

對此,我們從香港破產管理署的最新統計數據(見下表)可見一斑。統計數據顯示,2020年2月至2021年2月,香港公司破產及強制清盤的數量同比上一年大幅增加,特別是提交呈請的數目上升明顯。

數據來源:香港破產管理署

正因為如此,宏杰過去一年曾幫助很多香港公司、開曼公司、BVI公司和薩摩亞公司,甚至個人進行清盤或破產。比如,最近宏杰專業人士被任命為際華香港威斯塔科技有限公司清盤人(Liquidator)和新昌集團控股(0404.HK)前執行主席林卓延先生個人破產受托人(Trustee)。

二、臨時清盤令,離岸公司的“迂回戰術”走不通

我們知道,很多香港公司都被用作特殊目的工具(Special Purpose Vehicle,“SPV”),要么是控股公司,要么用來持有資產,或者作為上市公司主體等。因此,香港公司很少是單獨存在的一間香港公司,而是和開曼公司、BVI公司或薩摩亞公司等離岸公司密切相關。

在處理香港公司的清盤過程中,我們發現一個現象:一些公司為了實現公司重組,會采取“迂回戰術”,來阻卻或擱置香港清盤程序的推進。比如,在BVI、開曼群島、百慕大等離岸司法管轄區拿到離岸公司臨時清盤令,然后到香港法院尋求認可,從而擱置香港的清盤程序。

但是,如今這一策略卻失效了。為什么呢?

因為在2020年12月的Re FDG Electric VehiclesLtd [2020] HKCFI 2931; [2020] 5 HKLRD 701(五龍電動車一案),夏利士法官(The Hon Mr Justice Jonathan R HARRIS)認為,當香港法院承認離岸臨時清盤令時,不會自動中止在香港訴訟程序。

因此,離岸臨時清盤令無法中止香港的清盤呈請。

三、五龍電動車一案,成為轉折

現在,讓我們具體來看看五龍電動車一案(本案)詳情。

在本案中,五龍電動車(集團)有限公司(“該公司”)在其成立地點百慕大獲得當地法院的臨時清盤令,其共同及各別臨時清盤人(“臨時清盤人”)向香港法院申請頒令承認及協助——擱置該公司在香港的法律程序,以協助其在百慕大進行的清盤。

但是,法院認為該等申請并非實施擱置,而是要求在高等法院程序中提出適當的申請,并由發出承認令的法官審理。故此,夏利士法官發出以下命令:

「若臨時清盤人基于他們的委任獲本命令承認,而希望就高等法院的任何程序申請擱置或其他指示,有關申請須排期由夏利士法官或其指示的其他法官審理。臨時清盤人須致函夏利士法官的書記尋求案件管理指示,就他們希望根據本命令提出的任何申請作出裁決。」

由于香港是判例法,今后的類似判例都將會遵循上述規則,也就是說,即使香港法院承認外地(包括離岸司法管轄區)的臨時清盤令,但該公司在香港的法律程序并不會自動擱置。如果臨時清盤人希望擱置有關程序,那么,其必須向香港法院提出申請,經審理后才能作出裁決。

如果香港法院認可離岸公司臨時清盤令,經審理后,會頒令“擱置”在香港進行的相關法律程序——這為離岸公司進行重組提供了一定緩沖時間。

四、宏Sir觀點

如前文所說,在實際操作中,確實有不少離岸公司念起“拖”字訣,希望通過訴諸離岸公司臨時清盤令在香港法院認可的方式來“阻卻”香港清盤合法程序,以進行重組,并屢屢成功。

- 這類源自其他司法管轄區的臨時清盤令會在香港清盤呈請開庭前取得,并提交給香港法院,從而中止或擱淺香港清盤程序的正常推進。

- 該等臨時清盤令,通常由清盤的香港關聯公司在推動,因此,很可能并非是出于保護債權人利益,因為這類公司往往并不具備重組的可能或前景。

- 正是由于注意到此類資不抵債離岸公司的所作所為,且這一現象日益增加,香港法院才會作出五龍電動車一案的判決,試圖堵住這一“漏洞”。

- 但也應注意到,五龍電動車一案的判決,并不意味著臨時清盤令對香港本地法律程序的影響被完全“消弭”,只是從自動擱置變成了經申請審理后再裁決,即,是否擱置,結果待定。

- 對此,我們可以理解為需要具體問題應具體裁決,從而使得香港清盤程序的推進具有了一定的彈性。對債權人和債務人雙方來說,這意味著更大的變數,時間成本和法律成本也會相應增加。

- 無論如何,單憑一紙外地的臨時清盤令,已經無法直接使得香港清盤程序被自動“擱置”了。將來,跨境企業在制定清盤或訴訟策略時,或須調整策略,以應對該等變化。

聲明:本文版權歸頂部作者所有,離岸快車網(http://www.lxbsy.com)已獲得授權轉載。未經授權,任何機構或個人不得轉載、摘編或以其他形式使用和傳播。

]]>

作者 | 宏Sir

摘要 | 輕則,罰款;重則,移除

一、最新

近日,開曼群島公司注冊處發布信息稱,已開始對未能提交有關最終受益人(ultimate beneficiaries)/實益所有人(beneficial owners)準確信息的公司發出警告信,并對其中部分公司處以罰款。

截至今年2月初,開曼群島公司注冊處已對「19家」不遵守規定的公司處以5,000開曼元(約6100美元)的罰款。在罰款之前,開曼公司注冊處會發出警告函。如果在90年內催告無果,則公司注冊處有權將開曼公司從公司登記冊上移除(remove)。

二、不僅公司,注冊代理也會被罰款

根據開曼公司的實益所有人制度,信托和公司服務提供商(TCSP,即“注冊代理”)必須提交“限制通知(restriction notices)”,告知公司在未能完成實益所有權信息登記的情況下會被限制進行某些業務活動。

若注冊代理沒有履行“限制通知”的義務,同樣會收到開曼公司注冊處的警告函,甚至被罰款。截至今年2月初,公司注冊處已經對「18家」注冊代理發出了警告信,要求注冊代理指示其所服務的開曼公司在限定期限內存檔實益所有人的真實信息。

同樣地,若注冊代理在收到警告函后未能合規操作,也會被行政處罰。

三、規管法規

我們知道,開曼政府于2020年5月通過了《公司法(2020年修訂)》和《有限責任公司法(2020年修訂)》的修正案。這些修正案已于2020年6月29日正式生效,為引入與開曼群島實益所有權制度 (Beneficial Ownership,?”BO制度”) 有關的行政罰款制度鋪平了道路。

后來,開曼群島公司注冊處又發布《有關部門針對實益所有權人實施手冊》,對開曼公司實益所有權人信息登記和披露合規提出了更加詳細的操作指導。

四、須登記的實益所有權人信息

根據上述法例,開曼公司須保存實益所有權人信息如下:

- 書面通知公司服務提供商(即“注冊代理”)建立登記冊;

- 采取合理步驟通知實益所有權人(包括任何可能被認定為實益所有人者)和相關法律實體;

- 書面通知實益所有權人和相關法律實體,要求在1個月內回復是否為應登記人士,并提供合理理由;

- 書面通知登記股東,要求其起回復其是否為應登記人士,并提供合理理由;

- 在界定法律實體是否為應登記人士時,除非公司認為理由具有誤導性或錯誤,則應以法律實體提供的理由為準。

每個應登記人士的全名、居住地址和身份信息詳情等,均須錄入登記冊。若應登記人士信息發生變化,應及時更新。

五、違反規定的后果與處罰

所有可登記的實益所有權人應向公司提供各自的詳細信息,以記入登記冊中,否則會被處罰。具體罰款如下:

1. 初次違規的罰款:6,100美元;

2. 持續違規將進一步罰款約1,220美元/月;

3. 每月加收200美元罰金,單次違規最高可被罰款30,500美元;

4. 如果公司90天內仍未支付罰款,則可能被移除出登記冊。

特別提醒:如果一家公司或個人未能在規定時間內支付罰款,除了上述罰金與日俱增外,公司注冊處可能會拒絕為開曼公司發出公司信譽良好證明,和/或將該公司從登記冊上剔除注冊。

通常,未支付罰款的期限是90天。

六、宏Sir觀點

??近年來,在OECD和歐盟的推動下,世界各國的公司信息透明程度都在加大。新加坡、香港等司法管轄區,都實施了類似實益所有權人信息登記存檔制度。作為全球最重要的離岸金融中心之一,開曼群島也制定了相關法例,予以配合。

??時至今日,開曼群島的實益所有人登記,已經進入實際操作和獎懲分明階段。一封封警告信和一張張罰單的開出,甚至移除公司登記冊,對開曼公司和注冊代理都是警示:要么合規,要么出局。

??事實上,早在2017年,包括開曼群島在內的6個英國海外領地[1]和3個皇家屬地[2]宣布推行登記冊制度,并按協議向英國執法部門公開收益所有權人信息。也就是說,英國執法部門可以根據姓名或公司名稱,向開曼要求獲取登記冊上的「所有」信息。

[1]?分別是:安圭拉、百慕大、直布羅陀、英屬維爾京群島、開曼群島、特克斯與凱科斯群島。

[2]?分別是:根西島、澤西島和馬恩島。

??同時,由于受到歐盟“避稅天堂黑名單”的威脅,開曼群島在2020年10月被從“黑名單”上撤下后也積極響應號召,宣布配合歐盟反洗錢五號令的要求。預計,開曼群島將于2022年引入立法,2023年向公眾公開實益所有權人登記冊。

??針對實益所有權人信息,從開曼政府可以查看,到英國政府可以查到,再到將來的公眾可以查看,開曼公司的信息公開力度愈來越大,一度隱藏在離岸公司背后的最終受益人信息將無處可藏,正式進入“裸奔”時代。

??在信息透明化的大趨勢面前,作為使用開曼公司的跨境投資者,只能順勢而為,積極存檔實益所有權人信息。最后,我們提醒您和您的客戶:請務必和注冊代理進行溝通,及時存檔、及時更新,以免給自己帶來高額罰單。

聲明:本文版權歸頂部作者所有,離岸快車網(http://www.lxbsy.com)已獲得授權轉載。未經授權,任何機構或個人不得轉載、摘編或以其他形式使用和傳播。

]]>國際國幣基金組織(IMF)總裁拉加德在G20杭州峰會期間表示,全球經濟增長長期過于低速,G20成員一致認為需要更多更廣泛的經濟增長,而經濟增長不僅僅是停留在對結構性改革的考慮上,還需要執行,需要針對國際稅務與避稅行為采取更多的行動。

這意味著G20成員可能會采取聯合行動,加大對稅基侵蝕與利潤轉移(BEPS)等國際避稅行為的監管力度,此舉將對離岸信托或離岸公司業務構成新的巨大沖擊。

監管離岸機構成共識

美國聯邦政府會計總署(GAO)此前發布的一項調研報告顯示,在美國最大的100家上市公司中,有83家通過在開曼群島、百慕大群島或英屬維爾京群島等避稅天堂設立離岸公司架構轉移隱藏利潤財富,達到避稅目的。

負責撰寫這份報告的美國參議員卡爾·萊文(Carl?Levin)預計,此舉每年給美國稅收帶來約1000億美元的損失。

“若這些稅收被追回,美國財政部將有更充足資金推動財政刺激措施,促進經濟增長。”他認為。為此,他多次督促美國參議院常務調查委員會介入對美國上市企業通過離岸信托(公司)進行避稅的調查。

歐洲眾多大型跨國企業同樣借助離岸信托公司架構轉移數千億美元的收入利潤,令歐盟面臨日益沉重的稅收流失壓力。

一位知情人士透露,在G20杭州峰會舉行期間,G20各國圍繞全球稅收發展動向、深化國際稅收合作、加強稅收能力建設、合理運用稅收政策工具、構建國際稅收新秩序等話題開展深入溝通,一面增加國際稅收合作,包括消除稅收歧視、減少國際間雙重征稅等問題,推動國際貿易與投資合作以促進經濟增長,一面則加強對稅收領域戰略性、宏觀性、機制性問題的研究,繼續推動利潤轉移監管和稅收情報交換的落實工作,打擊不合規的國際避稅行為。

“顯然,離岸機構已經被納入監管的風口浪尖。畢竟,不少國家需要追回這些稅收損失,從而擁有更充足財力采取財政刺激措施促進經濟發展。”這位知情人士表示。

蘋果是“避稅大戶”

所謂離岸信托公司架構,主要是指非當地投資者在離岸法域,依照當地離岸公司法成立的,僅能在離岸區以外區域進行營業活動的公司。世界主要的離岸公司注冊地包括BVI(英屬維爾京群島)、?Cayman?Islands?(開曼群島)、毛里求斯、澤西島等,它們也被稱為“避稅天堂”。

近年,跨國企業與個人紛紛熱衷在避稅天堂設立離岸信托公司架構,主要基于兩大因素,一是避稅天堂相對寬松的金融監管環境,為跨國企業與個人隱藏利潤資產進行財富傳承或資產配置提供了操作便利;二是避稅天堂免征資本利得稅、遺產稅、企業所得稅,令大量企業個人找到避稅的空間。

令市場驚訝的是,蘋果公司竟然通過在愛爾蘭設立離岸公司,成功避稅約300億美元。

具體而言,2009年-2013年期間,蘋果公司通過在愛爾蘭注冊兩家離岸公司——蘋果銷售國際(ASI)與蘋果運營國際(AOI),將歐洲、中東地區、非洲、印度、亞太地區的業務收入(約占蘋果總銷售收入的60%)紛紛轉入這兩家離岸公司賬戶,利用愛爾蘭的低稅率環境降低自身繳稅額度。

一位稅務專家分析稱,蘋果公司設立離岸公司能取得如此大的避稅效果,主要原因是抓住了美國與愛爾蘭的稅收政策盲點——按照愛爾蘭稅收政策規定,誰實際控制公司誰需要繳稅,跨境企業的子公司則不需向愛爾蘭當局繳稅;美國稅收政策則規定,只有公司地址在美國的企業才需要繳稅。這意味著,蘋果公司通過在愛爾蘭設立離岸子公司歸集銷售收入與利潤,均無需向愛爾蘭與美國當局繳納稅收。

“蘋果的做法,很快被眾多歐美大型跨國企業效仿。”他表示,相比美國約35%的企業所得稅率,開曼群島等避稅天堂基本免征所得稅,驅使這些企業都在避稅天堂設立離岸信托公司架構,轉移大量收入與利潤。不少富豪也看到其中的甜頭,將巨額財富通過這些離岸信托公司架構隱藏起來,規避個人所得稅。

他坦言,此舉看似高明,卻令不少國家稅收流失壓力驟增,勢必激發相關部門對此從嚴監管。

“G20成員決定采取財政、貨幣、結構性改革等措施促進全球經濟增長,首先要解決的是如何擴充各國財政收入,這令打擊國際避稅行為箭在弦上。”上述知情人士直言。

在他看來,各國要采取聯合行動遏制跨國企業與個人利用離岸信托公司架構避稅現象,絕非易事。畢竟,離岸信托公司架構相當復雜隱秘,各國監管部門未必能全面掌握企業與個人轉移利潤財富的具體動向。

有了解離岸架構的業內人士指出,通常企業先在開曼群島等避稅天堂設立離岸信托公司,再將企業無形資產所有權轉移到這些公司,由后者向全球業務分支機購取特許權使用費,不斷轉移收入利潤達到避稅目的。但是,這種做法只要不存在貿易定價爭議,很難認定其存在利潤轉移或稅基侵蝕行為,這需要各國重新協商新的國際貿易與稅收管理準則,遏制看似“合理合規”的利潤轉移隱藏行為。

據離岸快車小編了解到,即便不少國家已經采取行動,也遇到不少執行難題。2004年,美國為了引導3000億美元美國企業離岸資金回流境內進行投資,曾推出一項稅收假期政策——企業將離岸資金回流境內,只需繳納一次性的5.25%稅率(而不是35%企業所得稅)。但這項措施效果不佳,約90%的離岸資金沒有回流境內,反而作為獎金發給股東與企業高管分散避稅。

事實上,各國基于保護自身利益的考量,對打擊國際避稅問題也存在不少分歧。近期,歐盟委員會反壟斷監管當局要求愛爾蘭向蘋果追討過去10年“偷漏”的130億歐元稅款。為阻止歐盟采取這項懲罰措施,美國財政部曾發布白皮書指出,若歐盟委員會宣布蘋果“有罪”,它將考慮采取報復措施。

上述知情人士透露,為彌合分歧與落實執行力,不少國家在G20杭州峰會舉行期間進行溝通。市場甚至傳聞不少國家正在考慮制定2017年經合組織避稅天堂的制裁名單,這無疑將對離岸機構隱藏轉移利潤財富現象構成不小的沖擊。

“近期,不少大型企業似乎已經聞風而動,與會計師事務所協商如何調整離岸機構的遞延所得稅申報額度與稅率,一面顯示自己合規經營的決心,另一方面也在尋找新的離岸業務創新方式隱藏收入利潤。”他表示。

個人避稅更難監管

在多位業內人士看來,相比公司國際避稅行為,個人借助離岸信托機構轉移財富避稅現象更加難以監管。

究其原因,不少個人富豪設立的離岸信托公司架構更加復雜隱秘,往往通過找人代持公司股份或擔任離岸公司高管等方式,隱藏實際出資人的信息與具體財富數額,從而達到財富轉移隱藏與避稅目的。相比而言,公司的避稅行為往往可以通過其資金流向進行追溯。

多家參與離岸信托服務的機構人士向記者直言,當前很難判斷全球富豪通過離岸信托公司架構,究竟隱藏了多少財富。但有一個業內相對流行的數據是,這筆財富規模絕不低于萬億美元。

“事實上,這筆巨額財富一旦在某些國家大進大出,勢必導致金融市場動蕩與資本外流加劇,這也是不少國家相當擔心的問題。”一家美國投行人士表示。

在他看來,隨著G20各國準備構建國際稅收新秩序,不排除相關國家會聯合行動,針對個人富豪利用離岸信托公司轉移隱藏巨額財富加強稅務監管。

首先,它們會向全球各個避稅天堂施加壓力,要求后者提交本國居民在避稅天堂當地設立離岸機構的經營狀況、股東背景、出資信息等,對非法避稅行為進行追查。

其次,各國還會加強完善反避稅監管措施,遏制某些看似合理,卻以避稅為目的的境內-離岸機構資金轉移行為。

第三,各國之間努力通過協商打破不同國家之間的稅收壁壘,比如借助G20合作機制,解決個人與企業海外投資過程雙重征稅和互不征稅等問題,讓離岸信托架構無法再成為財富轉移隱藏與國際避稅的庇護所。

“目前,全球各個避稅天堂已經對轄區離岸機構加強合規經營與信息披露管理,旨在清理個人企業存在的非法避稅行為,避免整個離岸信托公司業務遭遇更嚴格的監管沖擊。”上述投行人士直言。

離岸信托相關問題

]]>1、董事名冊 – 現有公司于2016年之內需要把董事名冊向注冊處歸檔。

由2016年起,所有新成立的公司需于首任董事委任的14天內歸檔。其后變更則需于變更的21天內歸檔。歸檔后的董事名冊是不公開的。公眾不能查冊董事名冊的內容。資料的披露原則跟現時一樣,必須是由相關監管及執法部門,基于特定情況,才可以取得資料。

2、記錄和相關文件 – 公司需保存記錄和相關文件,以致能顯示及解釋公司的財政狀況及交易資料。而公司必須就保存記錄和相關文件的地點以及其負責人通知代理人。如有需要,代理人需要因應監管當局要求,各公司索取資料,違規者將被罰款USD 50,000。

3、股東名冊 – 股東名冊不必歸檔。只需保存于代理人辦事處即可。

4. 紅股 – 公司發的紅股被視為全數繳付。

5、上市公司股份轉讓 – 基于認可上市地點的法規及公司章程許可,上市公司的股份可以在沒有轉讓書的情況下轉讓。

6、交回股份 – 公司可以以無代價購回已全數繳付的已發行股份,由股份持有人書面交回股份。(完)

關于 bvi

英屬維爾京群島(英語:British Virgin Islands,縮寫:BVI),或”英屬維京群島”,又譯“英屬處女群島”,是英國海外領土,位于加勒比海地區,處于波多黎各以東。英屬維爾京群島與鄰近的美屬維爾京群島和西班牙維爾京群島合稱為維爾京群島。

英屬維爾京群島主要由托土拉島、維爾京戈達島、阿內加達島和約斯特·范·大克島(Jost Van Dyke)四大島所組成外,還包括有50多座細小的島嶼和巖礁,當中大約有15個島嶼無人居住。托土拉島是英屬維爾京群島內最大的島嶼,全島大約長20公里,闊5公里。群島一共有人口28,000人,其首府羅德城座落于托土拉島。

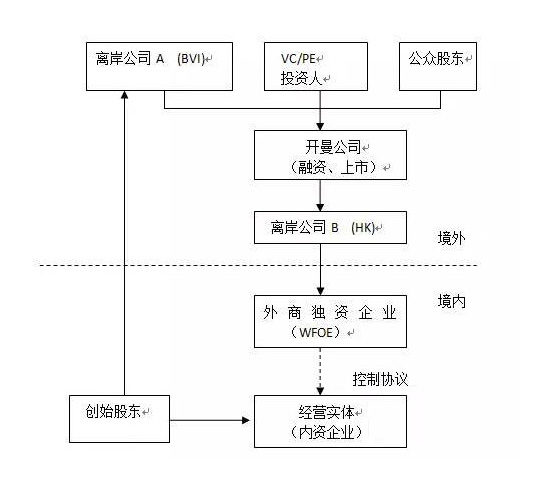

]]>近日戰新板暫時擱置,不少在國外退市準備國內上市的企業估計哭暈在廁所。那么今天,我們就一起來討論下VIE結構的境外上市公司回歸國內上市可能涉及的稅務問題,本文當中,我們分以下四個部分詳細介紹:VIE模式的原理、VIE模式下的稅收利益、拆除VIE模式可能涉及的稅務問題、VIE模式稅收監管問題。

VIE模式(VariableInterestEntities,直譯為”可變利益實體”),即VIE結構,在國內被稱為”協議控制”,是指境外注冊的上市實體與境內的業務運營實體相分離,境外的上市實體通過協議的方式控制境內的業務實體,業務實體就是上市實體的VIEs(可變利益實體)。VIE結構以隱性的”協議控制”渠道,規避了”股權控制”模式下政府對企業海外上市融資的政策限制。

一、VIE模式控制原理

基于國內產業政策對于外資的限制,互聯網、傳媒、教育等企業紛紛采取VIE模式繞開法律監管,實現境外上市、獲得境外資本的投資。在VIE模式中,境外離岸公司不直接收購境內經營實體,而是在境內投資設立一家外商獨資企業,為國內經營實體企業提供壟斷性咨詢、管理等服務,國內經營實體企業則將其所有凈利潤,以”服務費”的方式支付給外商獨資企業。同時,該外商獨資企業還通過一攬子協議,取得對境內企業全部股權的優先購買權、抵押權和投票表決權、經營控制權。

VIE模式的搭建通常分以下五步實現(如圖所示):

1.企業(指內資經營實體)的創始股東在境外設立一個離岸公司A,比如在英屬維爾京群島(BVI)或是開曼群島。

1.企業(指內資經營實體)的創始股東在境外設立一個離岸公司A,比如在英屬維爾京群島(BVI)或是開曼群島。

2.這個A公司與VC、PE及其他的股東,再共同成立一個公司(通常是開曼),作為上市的主體。

3.上市主體公司再在BVI或者是香港全資設立離岸公司B。

4.離岸公司B再在境內設立一個或多個全資子公司(WFOE)。

5.該WFOE與國內運營業務的實體簽訂一系列協議,以達到完全控制國內實體企業之目的。

其中簽訂的協議主要包括:

(1)貸款協議:即WFOE貸款給內資經營實體的股東,股東將資金注入企業發展業務。

(2)股權質押協議:內資企業的股東將其持有的實體企業的股權完全質押給WFOE。

(3)獨家顧問服務協議:通過該協議實現利潤轉移,協議規定由WFOE向經營實體企業提供排他性的知識產權及技術顧問服務,而實體公司向WFOE支付的費用額為全年的凈利潤。

(4)資產運營控制協議:通過該協議,由WFOE實質控制經營實體的資產和運營。

(5)認股權協議:即當法律政策允許外資進入實體公司所在的領域時,WFOE可提出收購實體公司的股權,成為法定的控股股東。

(6)投票權協議:通過該協議,WFOE可實際控制經營實體董事會的決策或直接向董事會派送成員。

通過這一系列的控制協議,內資經營實體實質上已經等同于WFOE的”全資子公司”。目前大家熟悉的互聯網信息服務巨頭及電子商務巨頭如新浪、網易、搜狐、百度、騰訊、阿里等大批企業均采用這一模式在境外上市。

二、VIE模式下的稅收利益

協議控制境外上市除了融資方便等因素外,稅務上的節稅效應也是企業重要考量因素,我們逐一主體分析如下:

(一)經營實體公司的稅收利益

經營實體企業利用WFOE公司進行關聯交易,通過向WFOE公司支付特許權使用費、顧問費、技術轉讓費等方式實現利潤轉移至WFOE公司,進而在WFOE公司享受相應所得稅優惠,降低了整體所得稅稅負。

(二)WFOE公司的稅收利益

一是WFOE公司作為外商投資企業,往往比一般企業更容易享受稅收優惠,例如新稅法實施前,特定區域內生產性外商投資企業的優惠稅率;經營期在10年以上的兩免三減半政策;新稅法實施后,高新技術企業所得稅優惠稅率、技術先進型服務企業的所得稅和流轉稅優惠政策。

二是在VIE模式下,作為經營實體公司轉移利潤的承載體,協同境內經營實體公司使得境內經營業績的實際稅負大大降低了。

(三)HK公司(離岸公司B)的稅收利益

稅收利益:通過享受稅收優惠,進一步降低了VIE架構的整體稅負

VIE模式下,由于中國與開曼未簽訂稅收協定,僅簽訂稅收情報交換協議,WFOE公司若直接向開曼公司分紅時,需按規定扣繳10%預提所得稅,而通過注冊成立香港公司作為非居民企業安排,在中國境內設立WFOE公司,WFOE公司的利潤返回香港公司時,可以享受5%的預提所得稅。通過設置香港離岸公司B環節,降低了利潤向境外投資者分配的稅負,增加了境外上市公司留存收益。

(四)開曼公司的稅收利益

三、拆除VIE模式可能涉及的稅務問題

(一)拆除協議控制模式時,境內外各法律主體、納稅主體如何變化,如注銷、重組等,相應的納稅義務和適用的稅收政策如何變化?

拆除協議控制模式時,若只是控制協議的解除,境內外主體公司層面和股東層面均未發生變化時,由于中國稅法以法人為主體,因此控制協議的取消,納稅主體并不會發生變化。

但控制協議解除同時對WFOE公司進行了重組,則會引起的相應的稅務問題。

(二)相應的原境內主體(境內WFOE、境內實體)原曾享受的國內稅收優惠是否會被撤銷導致補繳稅收,從而增加拆除協議控制時的稅務成本、會涉及哪些稅種,有多大影響程度?

【對于境內實體企業】

由于境內實體企業本身不存在享受稅收優惠,故解除協議后不會引起稅收優惠的變化。但拆除境內實體企業與境內WFOE協議控制,切斷兩者之間的利益轉移,并按獨立交易價格原則發生交易行為,則原先的關聯交易轉讓利潤行為可能引起主管稅務機關的注意,境內實體企業以前年度的轉移利潤行為可能面臨被納稅調整及處罰的風險。

【對于境內WFOE公司】

由于解除協議控制,外商投資企業性質、經營模式并未發生變化,稅收待遇是否會變化則取決對WFOE公司的重組模式(如成為境內實體企業股東、子公司或資產業務納入經營實體等)

若由于重組行為,引起境內WFOE企業外資企業身份變化或經營模式的改變,原來享受稅收優惠條件不符合要求,則不能享受稅收優惠甚至補稅情況。例如WFOE公司重組為境內實體企業的股東,稅收政策基本無變化;若WFOE公司重組成為境內實體企業的子公司時,WFOE公司則有可能因外資企業轉為內資企業引起稅收待遇變化;若WFOE公司采用業務整合、剝離等方式重組,可能引起WFOE公司的高新技術企業、軟件企業、技術服務先進型企業等評價指標變化,不符合繼續享受相關稅收優惠條件。

(三)如進行股權交易,涉及的居民企業和非居民企業如何認定?稅收負擔如合變化?

對WFOE公司重組,如涉及股權交易,境內實體企業向HK公司(離岸公司B)收購其持有的WFOE公司股權時,會涉及香港公司(離岸公司B)為居民企業/非居民企業的認定問題。如何認定?需要遵循以下相關規定:

2009年4月22日,國家稅務總局發布《國家稅務總局關于境外注冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》(國稅發[2009]第082)號)(以下稱”通知”)。通知從企業日常經營管理人員履職的場所、財務及人事決策機構或人員的所在地、董事及高級管理人員的所在地,企業主要財產、會計賬簿、公司印章、股東會董事會決議存放地或者所在地等四個方面作為判斷實際管理機構所在地的標準。

境外中資企業同時符合以下條件的,根據企業所得稅法第二條第二款和實施條例第四條的規定,應判定其為實際管理機構在中國境內的居民企業,并實施相應的稅收管理,就其來源于中國境內、境外的所得征收企業所得稅。(一)企業負責實施日常生產經營管理運作的高層管理人員及其高層管理部門履行職責的場所主要位于中國境內;(二)企業的財務決策(如借款、放款、融資、財務風險管理等)和人事決策(如任命、解聘和薪酬等)由位于中國境內的機構或人員決定,或需要得到位于中國境內的機構或人員批準;(三)企業的主要財產、會計賬簿、公司印章、董事會和股東會議紀要檔案等位于或存放于中國境內;(四)企業1/2(含1/2)以上有投票權的董事或高層管理人員經常居住于中國境內。

香港公司(離岸公司B)轉讓WFOE股權所得,根據上述規定,如果香港公司(離岸公司B)被認定為實際管理機構在中國境內的居民企業(非境內注冊居民企業),香港公司應就其來源于中國境內、境外的所得征收企業所得稅按25%征稅,而不是按向非居民企業5%的稅率征稅。

(四)拆除協議控制前后實質性的業務(利潤)如何在不同的納稅主體之間變更,從而引發相關所得稅等稅務成本的改變?

拆除協議控制前,經營實體的利潤通過協議控制模式實際分別體現在經營實體公司和WFOE公司里,如前所述存在利潤轉移的問題。

拆除協議控制后,由于WFOE公司最終注銷(WFOE公司為殼公司的情況下)或重組并入經營實體公司(WFOE公司有實際業務情況下),實質性業務利潤是否變化要視重組模式而定。存在三種情況:

1.WFOE公司為殼公司情況下,WFOE公司直接被清算注銷,利潤無需轉移,該環節流轉稅金及附加可節省;在此種情況下,WFOE公司一般亦不會享受企業所得稅方面的優惠政策,拆除協議控制并清算注銷后,對企業所得稅無影響。

2.WFOE公司為實體公司,但只是進行業務重組,從稅務上來說,業務重組后,轉移利潤功能消失,盈利能力提高,相對于原先協議控制模式下,所得稅稅負有所增加,當然原來轉移利潤時所產生的流轉稅金及附加也可以節省。

3.WFOE公司為實體公司,最終WFOE公司以股權方式重組納入經營實體公司體系,WFOE公司成為經營實體公司的子公司或孫公司,拆除協議控制后,WFOE公司未來繼續存在,重組的具體內容和方式的不同,相關稅務成本亦會不同(此種情況分析會比較復雜,具體需結合重組內容分析,總體而言對稅務成本的影響有正有負)。(顧春曉 完)

]]>韓方明在全國政協十二屆四次會議提案材料中表示,永興島對于我國在南海群島的主權具有非常重要的意義,在全球政治、軍事版圖中也舉足輕重。建議開發永興島成為中央高度重視的議題。

韓方明建議,明確永興島為離岸管轄區,以永興島為龍頭,加強南海島嶼經濟開發,通過法律與政策等方面的支持,探索建設離岸金融服務產業。

離岸管轄區,是通過立法手段培育和發展特殊經濟區域,允許國際自然人或者法人在其領土上從事各種離岸業務,并主要依靠低稅或者免稅政策大力發展離岸金融業。目前百慕大(Bermuda)、開曼群島(Cayman Islands) 和英屬維爾京群島BVI-British Virgin Islands)是世界上企業注冊數量最多的三大離岸公司注冊地,成為全球各地企業的“避稅天堂”。(完)

推薦閱讀:

目前著名熱門的離岸公司注冊地

百慕大公司(Bermuda Island offshore company)

開曼群島離岸公司 (Caymen Islands offshore company)

英屬維爾京群島 – BVI公司(BVI offshore company)

英國私人有限公司 (UK offshore company)

香港有限公司 (Hong Kong limited company)

塞舌爾離岸公司 (Seychelles offshore company)

馬紹爾公司 (Marshall Islands offshore company)

薩摩亞公司 (Samoa offshore company)

馬恩島公司(IsleofMan offshore company)

美國內華達州公司 (Nevada LLC)

美國特拉華州公司 (也叫德拉瓦 USA Delaware)

新加坡私人有限公司 (Singapore limited company)

安圭拉島公司(Anguilla IBCs LLCs)

巴拿馬公司 (Panama offshore company)

巴哈馬公司 (Bahamas offshore company)

紐埃離岸公司 (Niue offshore company)

伯利茲公司 (Belize offshore company)

汶萊公司 (Brunei Company Registration)

毛里求斯公司 (Mauritius Company) (也叫模里西斯)

多米尼克公司 (Dominica offshore company)

澤西島公司 (Jersey Island company)

NRA 賬戶為 Non-Resident Account 的簡稱,中文全稱為“境外機構境內外匯賬戶” ,是指境外機構按規定在境內銀行開立的境內外匯賬戶,不包括境外機構境內離岸賬戶。

寧波銀行原稱寧波市商業銀行,創立于1997年,是中國的區域性商業銀行之一。

為了方便離岸公司和境內公司的資金使用,提高效率,寧波銀行推出了nra賬戶(境外機構境內外匯賬戶)。境內機構和個人與nra賬戶之間的外匯收 支,按照跨境交易進行管理;nra賬戶從境內外收匯、相互之間劃轉、與離岸賬戶之間劃轉或向境外支付,銀行可以直接根據客戶匯款指示直接辦理,方便快捷。

南京某貿易公司為外貿型企業,法人代表從事貿易出口行業17年,積累了豐富的經驗。企業從簽約訂單至回款周期一般在90天內,國際貿易結算方式為D/P或T/T,國內供貨商需要10%~20%不等的預付款。

寧波銀行南京分行業務經理了解客戶情況后,利用銀行小企業的融資平臺的專業產品如貸易融、押余融等,對企業提供金融支持。企業于一個月后在寧波銀行開立了一般結算戶和美元賬戶。寧波銀行的國際業務網銀功能如網上結售匯、自助托收、網上交單等功能吸引了客戶。

寧波銀行業務人員還著重介紹了nra賬戶(境外機構境內外匯賬戶),該nra賬戶向寧波銀行其他賬戶劃轉免收手續費,同時整合到同一家銀行提高匯款速 度,加強了企業在銀行的結算資金,為企業未來融資提供了便利條件,同時企業境內賬戶押匯回款將更及時,種種便利條件吸引了客戶。

此外,一般銀行的離岸賬戶存款利息按照活期計息,而寧波銀行的外匯專業產品全球盈、美利盈等產品能帶給客戶比較好的綜合回報。經過一段時間的合作,nra賬戶獲得客戶認可。

]]>